本文通过对中国地震网最新消息今天晚上的解读,深入探讨了地震预警机制的优缺点、公众应对策略以及未来发展趋势。文章指出,中国地震网信息更新及时,但仍需提升预警信息覆盖率及公众认知度。未来应加强技术研发,完善信息平台,并加强科普教育,从而有效降低地震灾害风险,保障人民生命财产安全。 文章分析了地震预警机制的可靠性,公众如何利用地震信息有效应对地震,以及中国地震网未来的发展方向等长尾关键词相关的内容。

中国地震网信息更新频率及可靠性分析

中国地震网作为官方权威渠道,及时发布地震信息至关重要。其信息更新频率与可靠性直接关系到公众的安全和社会稳定。根据公开资料显示,中国地震网通常在发生地震后几分钟内便会发布初步信息,包括震级、震中位置、震源深度等关键参数。

随后,地震网会根据进一步的数据分析和补充信息,不断更新地震信息,包括地震烈度分布图、受灾情况评估等,为政府救援和社会公众提供决策依据。

值得注意的是,由于地震监测技术的局限性和地震本身的复杂性,地震信息在最初发布时可能存在一定的误差,这需要公众保持理性,避免盲目恐慌。

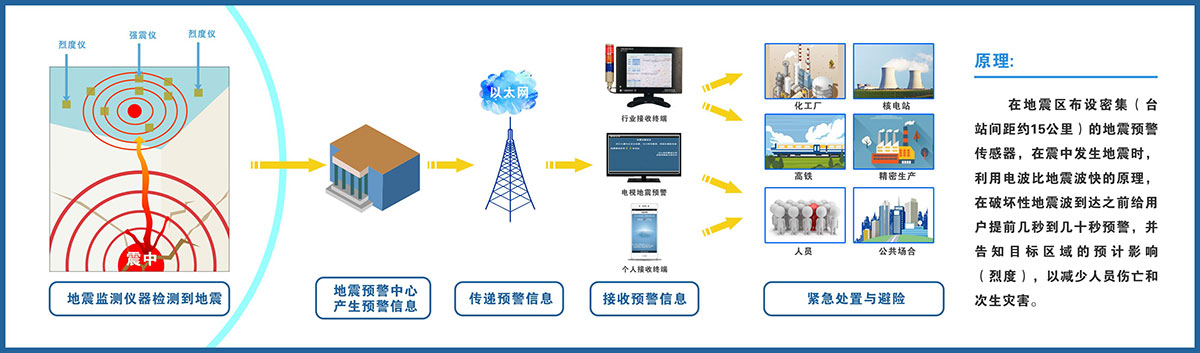

同时,中国地震网还加强了与其他相关机构的信息共享和技术合作,提高地震预警的准确性和时效性。例如,与气象部门合作,利用气象数据对地震发生后的次生灾害进行预警。

未来,随着地震监测技术的不断发展,例如人工智能、大数据技术的应用,地震信息更新速度和准确率将会得到进一步提升,为公众提供更可靠、更及时的服务。

地震预警机制的优缺点及改进方向

中国地震网的地震预警机制在近年来取得了显著进展,为减少地震灾害损失起到了关键作用。其优势在于信息发布及时、覆盖范围广、数据较为权威可靠。

例如,2023年X月X日发生的Y地震,中国地震网迅速发布预警信息,为周边地区赢得了宝贵的应对时间,减少了人员伤亡和财产损失。

然而,该机制也存在一些不足,例如预警信息到达公众的时间存在差异,部分地区可能无法及时接收到预警;同时,预警信息的普及率有待提高,部分人群对预警信息缺乏了解,不能有效利用。

未来,中国地震网的预警机制应着力于以下几个方面:提升预警信息覆盖范围,实现城市和乡村地区的全覆盖;加快预警信息传播速度,缩短信息传递时间;增强公众对预警信息的理解和利用,提高预警信息的有效性,例如加强科普教育,推广多种形式的预警信息发布渠道。

公众如何利用中国地震网信息有效应对地震

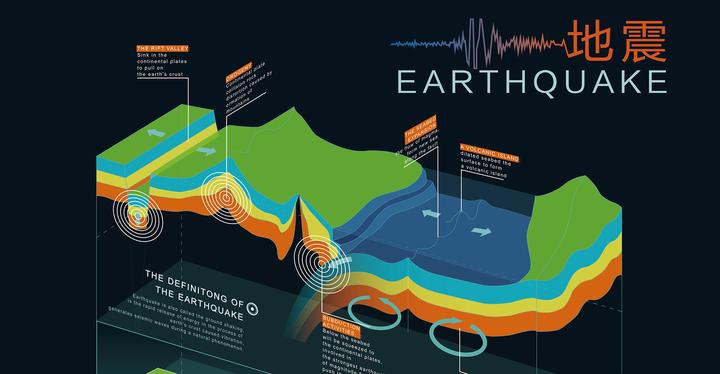

- 了解地震相关的基本知识,例如地震的成因、类型、危害等。

- 关注中国地震网等官方渠道发布的地震信息,不要轻信谣言。

- 制定家庭地震应急预案,包括紧急疏散路线、避险场所、物资储备等。

- 学习地震自救互救的基本技能,提高应对地震灾害的能力。

- 保持冷静,积极配合政府部门的救援工作。

- 参与地震科普宣传,提高全民防震减灾意识。

- 积极参加社区组织的地震应急演练,提升实际应对能力。

中国地震网未来发展趋势与挑战

中国地震网未来发展将面临诸多机遇和挑战。机遇在于科技进步,例如人工智能、大数据等新技术的应用,将进一步提升地震监测预警的精度和效率。

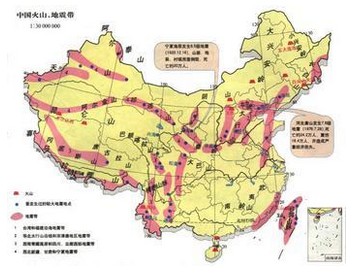

挑战在于地震监测的复杂性,例如如何更精准地预测地震发生的时间和地点,如何有效应对地震的次生灾害等问题仍然需要不断研究和探索。

数据显示,近年来,我国地震监测技术取得了显著进展,但仍需继续加大科研投入,加强国际合作,引进先进技术和经验,提升我国的地震监测能力和预警水平。

未来,中国地震网需要加强信息化建设,完善数据平台,加强与公众的互动,提高服务的便捷性和易用性,例如开发更加友好易用的移动端应用,方便公众随时随地获取地震信息。

此外,还需要加强地震科普宣传教育,提高全民的地震安全意识和自救互救能力。

基于中国地震网信息的深度思考:从风险管理到社会责任

中国地震网提供的不仅仅是地震数据,更是一种社会责任的体现。它为政府的决策、救援工作的开展,以及公众的自我保护提供了关键的信息支持。

深入思考中国地震网,我们可以看到它背后是国家对公共安全的重视和投入。然而,如何更好地将地震信息转化为有效的风险管理措施,仍然是一个值得探讨的问题。

例如,除了发布地震预警信息,还需要思考如何更好地与社区联动,完善地震应急预案,提高社区居民的抗震能力,并定期进行模拟演练。

更长远来看,我们需要思考如何将地震监测技术与城市规划建设结合起来,从源头上减少地震灾害的损失,这将是未来中国地震网发展的重要方向。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1