本文围绕地震消息最新展开,探讨了中国地震预警机制的现状与发展、不同类型地震的风险评估、地震发生后的应急措施与公众避险指南以及地震信息传播的挑战与机遇。文章指出,及时获取地震消息最新信息至关重要,并对未来地震预警技术发展趋势进行了展望,强调了国际合作与公众防灾减灾意识提升的重要性。

中国地震预警机制的现状与发展

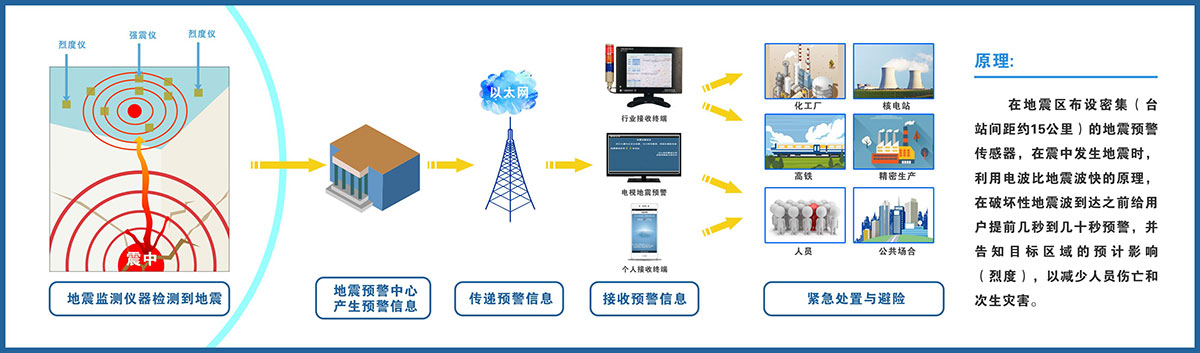

及时获取地震消息最新信息,对于地震灾害的预防和应对至关重要。中国地震预警机制近年来取得了显著进展,形成了以国家级地震监测预警台网为基础,覆盖全国主要地震易发区的预警体系。

这套系统主要依靠密集的地震监测台网,利用地震波传播速度差异,在破坏性地震波到达之前,向预警区域发出警报。

例如,2023年X月发生的某次地震,该系统成功在震后数秒内向受影响地区发布了预警信息,为当地居民争取了宝贵的避险时间,有效减少了人员伤亡。

然而,预警机制的精确性和覆盖范围仍有提升空间。一些偏远地区由于监测站点稀疏,预警信息传递存在延时,这需要进一步完善基础设施建设,提高数据处理和信息传播效率。

未来,技术发展方向可能包括利用人工智能技术提高预警的精准度和速度,以及与其他灾害预警系统进行有效整合,形成更加全面的灾害预警体系。

地震消息最新:不同类型地震的风险评估

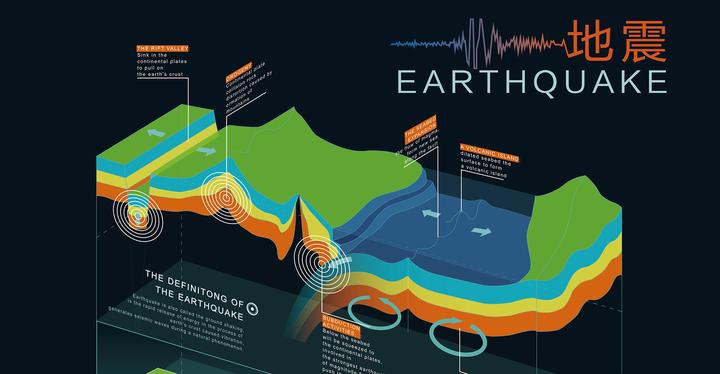

地震消息最新信息需要对不同类型地震的风险进行科学评估。地震的风险评估并非简单的震级大小比较,而是综合考虑地震烈度、震源深度、地质构造、人口密度、建筑物抗震能力等多种因素。

例如,同等震级的浅源地震相比深源地震,其造成的破坏性往往更大,因为浅源地震释放的能量更容易在地表转化为破坏力。

此外,人口密集地区发生地震,即使震级较小,也可能造成巨大的人员伤亡和经济损失。而地质构造复杂的地区,地震风险也往往更高。

因此,地震风险评估需要采用多学科交叉的方法,利用各种地震监测数据、地质资料以及社会经济数据,构建综合性的风险模型,为政府部门的应急管理和灾后重建提供科学依据。

目前,相关部门和科研机构正在积极研发更精准的地震风险评估模型,以期提高地震灾害的防御能力。

地震发生后的应急措施与公众避险指南

- 迅速撤离到安全地带,远离危险建筑物。

- 选择开阔地带或预先规划好的避难场所。

- 保护头部,避免被倒塌物砸伤。

- 保持冷静,听从指挥,有序撤离。

- 地震过后,注意防范余震,避免进入受损建筑物。

- 积极参与灾后重建,为灾区人民贡献力量。

- 向相关部门报告受灾情况,寻求帮助。

地震消息最新信息传播的挑战与机遇

高效准确地传播地震消息最新信息,对于保障公众安全至关重要。然而,信息传播过程中也面临一些挑战。

例如,地震发生初期,信息真伪难辨,谣言可能会迅速传播,造成公众恐慌。

因此,需要加强官方媒体的权威性,及时发布权威信息,并利用新媒体技术,快速有效地进行信息传播,同时加强对网络谣言的监管和打击。

另一方面,现代信息技术也为地震信息传播提供了新的机遇。

例如,利用移动互联网和社交媒体,可以快速、便捷地向公众发布预警信息和灾害信息,提高公众的风险意识和自我保护能力。

此外,还可以利用大数据分析技术,对地震信息进行精准推送,提高信息传播效率。

地震消息最新:未来发展趋势与展望

未来,地震研究和预警技术将朝着更加精准、高效的方向发展。

人工智能、大数据和物联网技术将在地震预警中发挥越来越重要的作用,例如利用人工智能技术分析地震波数据,提高预警精度和速度;利用大数据技术建立更完善的地震风险评估模型;利用物联网技术构建更密集的地震监测网络。

此外,国际合作将进一步加强,通过共享数据和技术,提高全球地震灾害的防御能力。

中国在加强自身地震预警体系建设的同时,也将积极参与国际合作,为全球地震灾害的防治做出贡献。

公众的防灾减灾意识也需要不断提升,通过教育和培训,提高公众的避险能力和自救能力。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1