本文探讨了最新地震给带来的灾害损失,分析了地震预警技术、应急响应体系及公众防灾减灾意识的现状,并展望了未来地震预警与救援技术的改进方向和社会发展趋势。文章指出,提升建筑抗震能力、完善预警系统、加强公众教育以及科技创新是减少地震灾害损失的关键。

最新地震给:灾害损失评估与影响

最新地震给带来的灾害损失评估是一个复杂的过程,需要考虑地震的强度、震中位置、人口密度、建筑物抗震能力等多种因素。根据以往地震灾害的数据分析,地震给造成的直接经济损失主要包括建筑物倒塌、基础设施破坏、人员伤亡等。

例如,2008年汶川大地震给中国带来了巨大的经济损失,据统计,直接经济损失超过8500亿元人民币。此外,地震还可能造成间接经济损失,例如生产中断、贸易受阻、旅游业受损等。这些间接损失往往难以准确估算,但其影响可能更为深远。

除了经济损失,地震给还可能造成严重的人员伤亡和社会恐慌。例如,在人口密集的城市发生强烈地震,可能造成大量人员伤亡和社会秩序混乱。因此,有效的灾害应急响应机制至关重要。

一些研究表明,提高建筑物的抗震能力、加强地震预警系统建设、开展公众防震减灾教育等措施,可以有效降低地震给造成的损失。未来,我们需要进一步加强地震监测与预警技术的研究,完善灾害应急响应机制,提高全社会防震减灾意识,以最大限度地减少地震给带来的危害。

地震预警技术:现状与挑战

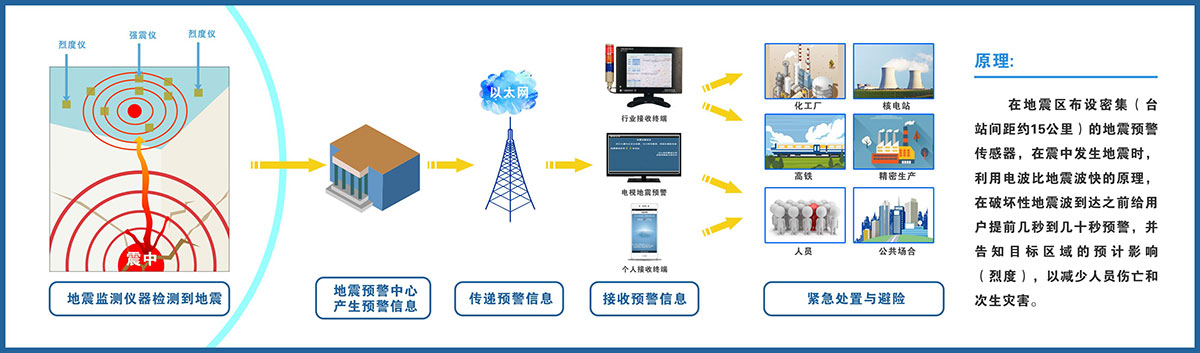

近年来,随着科技的进步,地震预警技术取得了显著进展。地震波传播速度差异是地震预警技术的关键。P波(纵波)传播速度快于S波(横波)和面波,利用这个差异,在地震发生后,在强震到达之前发出预警,为人们提供宝贵的逃生时间。

目前,中国已经建成了一套较为完善的地震预警系统,能够在一定程度上提前预警地震的发生。但是,地震预警技术仍然面临一些挑战。例如,预警时间的长短受地震震级、震中位置、观测台站分布等多种因素影响,预警信息传播的及时性与准确性也至关重要。一些偏远地区由于观测站点的稀疏,预警信息传递可能存在延迟,影响预警效果。

此外,地震预警信息的有效利用也至关重要。预警信息需要及时、准确地传达到目标人群,并且需要相应的应急预案来指导人们如何应对地震。一些研究指出,公众对于地震预警信息的认知度和响应速度有待提高,公众培训和教育对于有效发挥地震预警系统的作用至关重要。

地震应急响应:体系建设与改进

- 完善的地震监测网络

- 快速反应的应急救援队伍

- 有效的公众宣传教育

- 先进的通讯和信息技术

- 健全的灾后重建机制

提升公众防灾减灾意识:教育与宣传

提高公众的防灾减灾意识是减少地震给带来的损失的关键。这需要政府、学校、媒体等多方共同努力,开展全方位的宣传教育。

例如,学校可以将防震减灾知识纳入课程教学,提高学生的防灾减灾意识。媒体可以通过各种渠道,宣传防震减灾知识,提高公众的认知度。政府可以组织开展各种防震减灾演练,提高公众的应急反应能力。

此外,还可以利用互联网、社交媒体等新兴媒体平台,开展更有针对性和更广泛的防灾减灾宣传活动。在宣传中,应该注重实用性,讲解地震发生时的自救互救知识,并结合一些实际案例进行讲解,增强宣传的感染力。

提高公众的防灾减灾意识是一个长期而复杂的过程,需要政府、社会、公众共同参与,形成全社会共同防灾减灾的良好局面。

未来展望:科技创新与社会发展

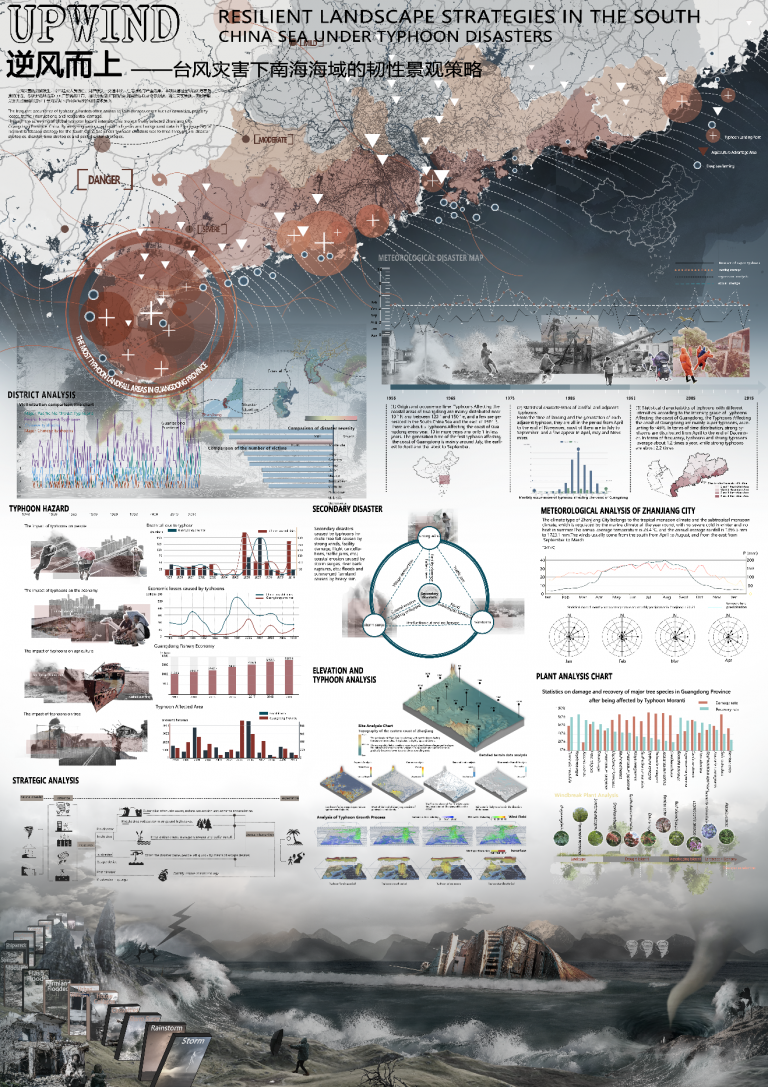

未来,随着科技的不断发展,地震预警技术将会更加精准、高效。例如,人工智能、大数据等新兴技术可以用于地震预测和预警,提高预警的准确性和及时性。

此外,灾后重建技术也将不断改进,例如,新型建筑材料和抗震技术的应用可以提高建筑物的抗震能力,减少地震给造成的损失。更完善的城市规划和基础设施建设,也可以有效降低地震的风险。

社会发展方面,我们需要建立更加完善的灾害应急响应机制,提高政府、社会、公众的协同应对能力。加强国际合作,共享地震监测和预警技术,也能有效应对全球范围内的地震灾害。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1