本文分析了中国今天的疫情最新情况,从后疫情时代常态化防控措施、经济社会影响、病毒变异株监测和公众健康意识提升等多个角度进行了深入探讨。文章指出,虽然疫情防控政策已调整,但常态化防控仍面临诸多挑战,病毒变异和经济社会恢复仍需持续关注。提高公众健康意识和个人防护能力至关重要,这不仅有助于个体健康,也对国家疫情防控大局具有重要意义。

后疫情时代常态化防控措施的实施与挑战

中国在2023年末正式优化调整了疫情防控政策,标志着从‘动态清零’转向‘乙类乙管’。这一转变使得全国各地疫情防控措施从严格的封锁和隔离,转变为相对宽松的常态化防控。

常态化防控措施主要包括:加强疫苗接种工作,特别是针对老年人群体的接种率提升;继续开展病毒监测,密切关注病毒变异情况;做好医疗资源储备,加强医疗系统的应急响应能力;倡导个人防护,提高公众的健康意识和自我防护能力。

然而,常态化防控也面临着诸多挑战。首先,病毒持续变异,随时可能出现新的变异株,对防控措施提出新的要求。其次,部分地区医疗资源相对不足,面对疫情高峰时可能出现医疗挤兑的风险。再次,公众的健康意识和自我防护能力有待提高,需要加强健康教育和宣传。最后,经济社会发展与疫情防控之间的平衡也需要不断探索和调整。

例如,根据公开资料显示,一些地区在疫情高峰期出现了医疗资源紧张的情况,这提醒我们仍需不断完善医疗保障体系。同时,权威机构指出,疫苗接种率的提高是有效防控的关键,需要持续努力提升疫苗接种覆盖率,特别是老年人群体的接种率。

中国经济社会在疫情冲击下的恢复与发展

三年疫情对中国经济社会发展带来了巨大的冲击。许多行业受到不同程度的影响,例如旅游、餐饮、交通运输等服务业,以及与之相关的中小企业都面临着巨大的压力。

然而,随着疫情防控政策的调整优化,经济正在逐步恢复。数据显示,2023年下半年以来,消费和投资有所回升,一些关键经济指标有所改善。政府也出台了一系列政策措施,支持企业复工复产,促进经济增长。

但是,疫情带来的长期影响依然存在。一些企业倒闭,就业岗位流失,部分行业的恢复仍需时间。此外,国际环境复杂严峻,地缘政治风险以及全球经济下行压力依然存在,对中国经济的稳定发展构成挑战。

例如,据行业专家分析,中小微企业在疫情期间受到的冲击尤为严重,其恢复速度相对较慢,需要政府和社会提供更多支持。根据相关研究表明,消费市场的信心恢复仍然需要一个过程,刺激消费需求依然是重要的经济任务。

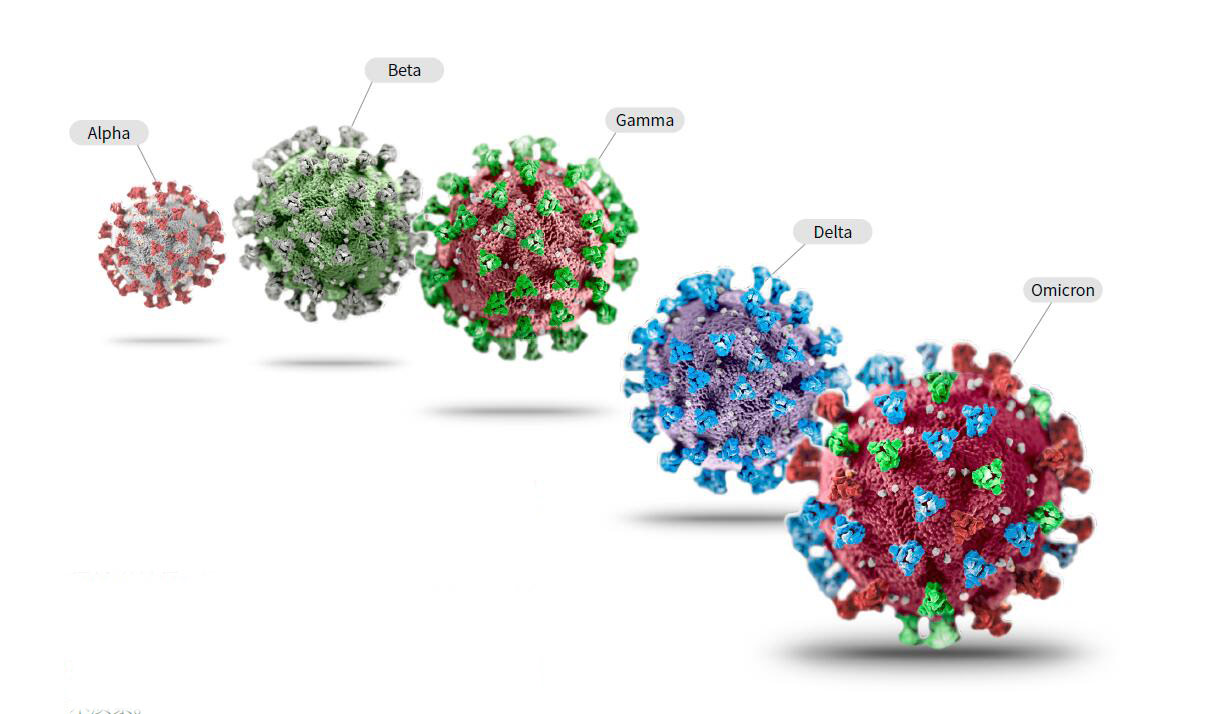

病毒变异株的监测和未来疫情发展趋势预测

病毒的持续变异是疫情防控中一个长期存在的挑战。新的变异株可能具有更强的传染性、更长的潜伏期或更严重的致病性,这需要我们不断加强病毒监测和研究,及时发现和应对新的威胁。

目前,科学家们正在密切关注全球范围内的病毒变异情况,并积极开展疫苗和药物研发工作。疫苗接种仍然是预防和控制疫情传播的关键措施。

根据权威机构指出,未来疫情的发展趋势,很大程度上取决于病毒变异的速度和致病性,以及疫苗接种覆盖率、医疗卫生系统的应对能力以及公众的自我防护意识等因素。

虽然‘乙类乙管’意味着疫情防控政策的重大转变,但我们仍然不能掉以轻心。未来,我们需要将疫情防控与经济社会发展相结合,在保证安全的前提下,努力实现经济社会平稳健康发展。

公众健康意识提升和个人防护的重要性

在后疫情时代,提高公众的健康意识和自我防护能力至关重要。这不仅有助于个人健康,也对疫情防控大局具有重要意义。

个人防护措施主要包括:勤洗手、戴口罩、保持社交距离、通风换气等。在疫情高发时期,更需严格遵守相关的防疫规定。

此外,政府和相关机构需要加强健康教育和宣传,提高公众对疫情的认识,以及科学应对疫情的能力。

例如,很多地方都开展了多种形式的健康宣传教育活动,例如利用媒体宣传、开展社区讲座、发放宣传资料等等,以此来提高公众的健康意识和个人防护能力。普遍认为,加强健康教育是常态化疫情防控的关键措施,能有效降低病毒传播风险。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1