本文深入分析了最新入户盗窃司法解释,从罪名认定、证据规则、社会影响以及未来发展趋势等多个角度进行了探讨。司法解释的出台,对规范入户盗窃案件的司法实践,维护社会治安稳定具有重要意义。但同时,我们也需要看到司法实践中存在的挑战,并积极探索应对措施,加强预防,共同构建平安和谐的社会环境。

入户盗窃罪名认定与量刑标准的最新变化

最新司法解释对入户盗窃罪的认定标准进行了细化,明确了入户盗窃的构成要件,例如:必须是未经他人许可进入住宅等场所实施盗窃行为。

这与以往相比,更加强调了犯罪行为的侵入性,也更利于打击犯罪。

例如,过去一些案件中,由于对“入户”概念的模糊界定,导致部分案件无法以入户盗窃罪名定罪。

而最新的司法解释,通过对“入户”进行更严格的定义,避免了此类问题的出现。

同时,司法解释还对入户盗窃的量刑标准进行了调整,根据盗窃数额、犯罪情节等因素,对不同类型的入户盗窃案件进行区别对待。

根据公开资料显示,对于数额巨大或者情节特别严重的入户盗窃案件,最高可以判处十年以上有期徒刑。

这种更加细致的量刑标准,有助于更好地体现罪责刑相适应的原则。

此外,司法解释还特别强调了对老年人、残疾人等弱势群体的保护,对于针对此类人群的入户盗窃行为,将从重处罚。

证据规则的完善与司法实践中的挑战

为了更好地维护司法公正,最新司法解释对入户盗窃案件的证据规则进行了进一步完善。

例如,增加了对间接证据的审查力度,要求对间接证据进行综合考虑,排除合理怀疑。

同时,也强调了对证人证言、物证等证据的严格审查,避免出现证据不足导致错案的情况。

但是,在司法实践中,依然存在一些挑战。

例如,一些入户盗窃案件的现场勘查较为困难,难以收集到充分的直接证据。

这需要公安机关在侦查过程中更加细致,采取多种手段收集证据,以确保案件的顺利侦破和公正判决。

根据相关研究表明,技术手段的应用,例如DNA鉴定技术、监控录像等,在入户盗窃案件侦破中发挥着越来越重要的作用。

这需要进一步加强技术手段的应用,提高案件侦破效率。

对社会治安的影响及预防措施

- 降低入户盗窃案件发生率

- 提升群众安全感和满意度

- 增强社会治安防控体系的整体效能

- 维护社会公平正义

- 促进社会和谐稳定

未来发展趋势与展望

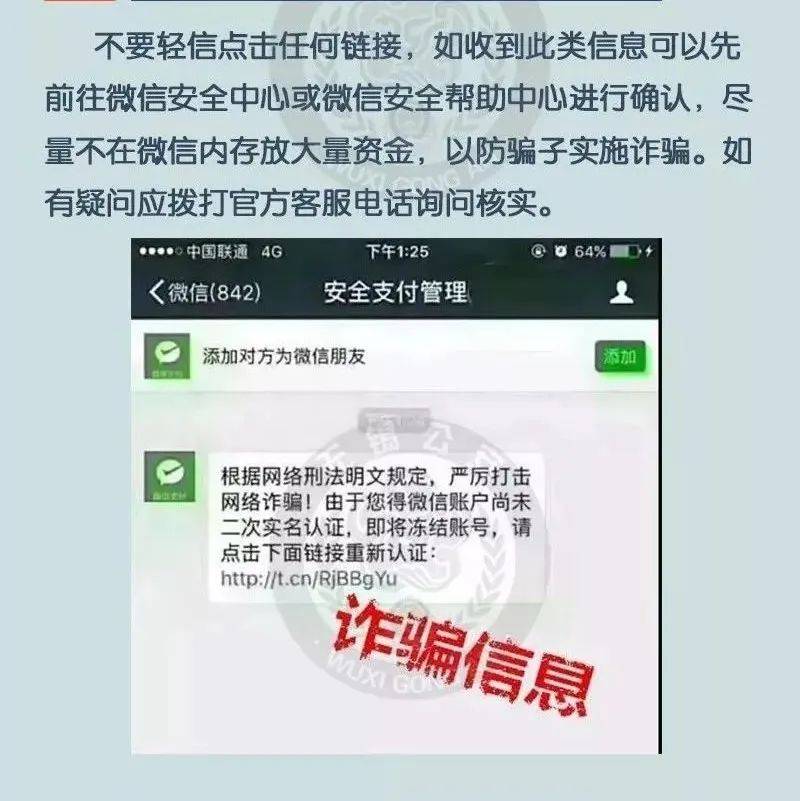

未来,随着科技的发展和社会进步,入户盗窃的犯罪手段和方式可能会发生变化。

司法机关需要不断完善法律法规,适应新的犯罪形势。

例如,可以考虑加强对网络犯罪的打击力度,以及对新型盗窃工具的管控。

同时,也需要加强公众的法律意识教育,提高群众的防范意识,共同预防入户盗窃犯罪的发生。

权威机构指出,加强社区警务建设,建立健全社区联防联控机制,是预防入户盗窃犯罪的有效途径。

此外,还可以借鉴国外的一些先进经验,探索新的预防措施,提升社会治安防控水平。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1