本文主要关注今晚最新的地震信息,并围绕实时监测、震后救援及未来防震减灾策略展开分析。文章探讨了地震预警机制、公众应急措施、震后救援与灾后重建的经验与挑战,以及未来防震减灾的科技创新与社会参与等重要议题,并结合历史案例,从多角度阐述了防震减灾的重要性。

今晚地震信息速览:发生时间、地点及震级

截至目前,今晚尚未发生值得报道的大型地震。中国地震台网速报将持续监测,第一时间发布权威信息。公众可以通过中国地震台网官方网站、客户端或其他正规渠道获取最新信息,避免轻信谣言。

需注意的是,即使没有显著的地震活动,我们也应该时刻保持防震减灾的意识。许多地区存在潜在的地质风险,轻微的地震活动可能不会被广泛报道,但仍然可能造成局部破坏。

历史上,一些看似平静的地区也曾发生过强烈地震,例如唐山大地震。因此,提高公众的防震减灾意识,学习必要的自救互救技能,显得尤为重要。

为了有效应对突发事件,应建立健全的预警机制,并定期开展防震减灾演练,提高应急响应能力。

地震预警机制及公众应急措施

完善的地震预警机制对于减少地震灾害至关重要。这包括对地震活动进行实时监测,建立快速的信息传播渠道,以及制定有效的应急预案。

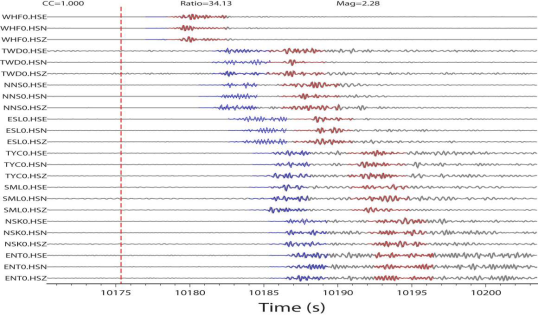

目前,中国地震预警系统正在不断完善,通过先进技术手段提升预警的准确性和时效性。例如,利用地震波传播速度的差异,在破坏性地震波到达之前发出预警。

对于公众而言,掌握基本的防震减灾知识和应急技能至关重要。这包括了解地震发生时的自救方法,例如躲避在安全的地方,以及掌握一些基本的急救知识。

此外,平时应准备好地震应急包,包括水、食物、急救用品等,以备不时之需。有效的公众教育和宣传能够提高公众的防震减灾意识和应对能力。

震后救援与灾后重建:经验与挑战

每一次地震灾害都对社会经济和人民生活带来巨大的冲击。震后救援的效率和质量直接关系到人民生命财产的安全。

高效的震后救援需要专业的救援队伍、先进的救援设备,以及完善的救援指挥系统。需要充分发挥政府、军队、以及社会各界的协同作战能力。

在灾后重建过程中,应吸取以往的经验教训,改进建筑设计规范,加强城市基础设施建设,提高城市抗震能力。

此外,在灾后重建过程中,还要注重社会心理重建,帮助灾区民众克服心理创伤,重建美好家园。

未来防震减灾:科技创新与社会参与

- 加强地震监测预警技术的研发,提高预警的准确性和时效性

- 改进建筑抗震设计规范,提高建筑物的抗震性能

- 开展广泛的防震减灾宣传教育,提高公众的防震减灾意识

- 完善地震应急预案和救援机制,提高救援效率

- 加强国际合作,共享防震减灾技术和经验

从历史角度看地震灾害:经验与教训

回顾历史上的重大地震灾害,我们可以从中汲取宝贵的经验教训。例如,唐山大地震,促使我国加强了地震监测和预警体系的建设,也促进了建筑抗震设计的改进。

通过对历史地震资料的分析,我们可以更好地了解地震活动的规律,提高地震预测的准确性。同时,也能更好地认识到防震减灾工作的重要性。

每一次地震灾害都是一次深刻的教训,它提醒我们必须时刻保持警惕,加强防震减灾工作,以减少地震灾害造成的损失。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1