本文深入探讨了台北地震最新情况,从震源深度分析、灾情评估、未来防震策略以及公众防震意识的提升等多个角度进行了阐述。文章指出,浅层地震和台北盆地特殊的地形加剧了地震的影响,但台北市完善的防震措施和应急预案也降低了灾害损失。未来,需要进一步加强地震监测预警、提升建筑抗震能力、提高公众防震意识,才能更好地应对地震风险,构建更加安全的城市。

近期台北地震的震源深度及成因分析

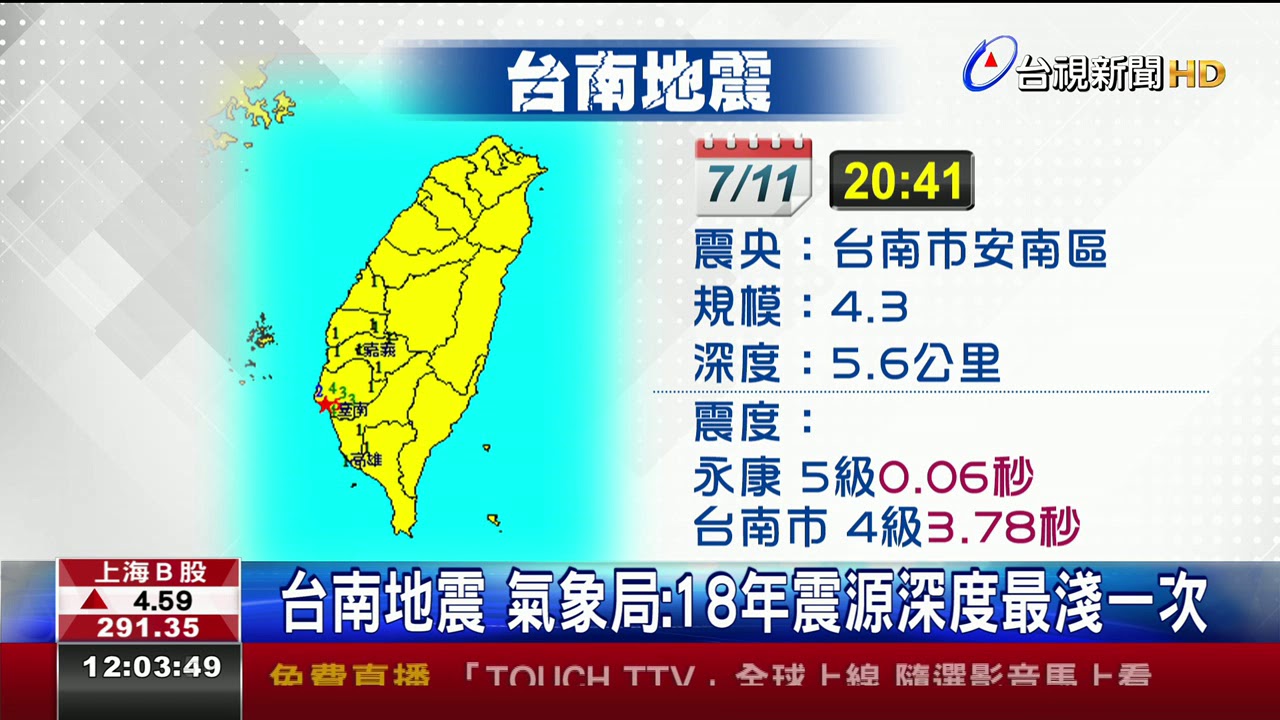

台北地区近期发生的地震,其震源深度和成因一直是公众关注的焦点。根据中央气象局的观测数据,多数地震的震源深度相对较浅,这使得地震能量更容易释放到地表,造成更大的震感和潜在破坏。

浅层地震通常与板块运动密切相关,台湾地处环太平洋地震带,位于欧亚板块和菲律宾海板块交界处,板块的挤压和碰撞是地震发生的根本原因。

专家分析指出,台北盆地特殊的地理环境也加剧了地震的影响。盆地地形会放大地震波,导致震动持续时间更长,破坏力更强。

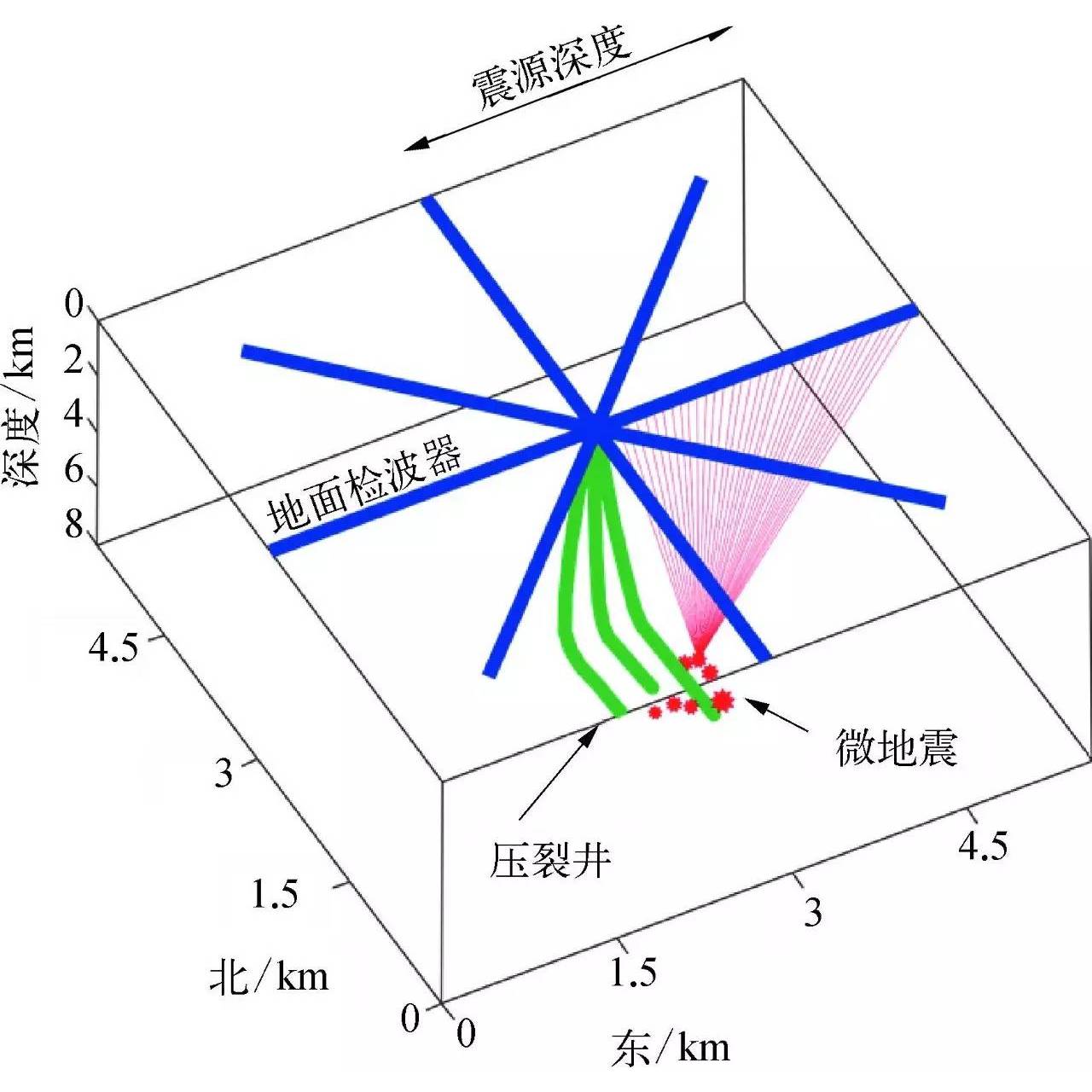

除了板块运动,一些区域性的地质构造活动也可能诱发地震。例如,断层活动等。对这些地质构造的长期监测和研究,有助于提高地震预测和预警的准确性。

此外,降雨等因素也可能间接影响地震的发生。过量降雨可能导致地质结构松动,从而降低岩石的抗压强度,提升地震发生的可能性。这需要结合气象数据进行综合分析。

台北地震最新灾情评估与应急措施

每一次地震发生后,灾情评估和应急措施都是至关重要的环节。

根据公开资料显示,近年来台北地区发生的地震虽然造成一定程度的房屋受损和人员受伤,但总体灾情相对可控,这与台北市完善的防震措施和应急预案密不可分。

例如,台北市的建筑物普遍符合一定的抗震标准,这降低了地震造成的损失。

同时,台北市政府也建立了一套完善的地震应急预案,包括地震预警系统、紧急救援队伍和物资储备等。

然而,我们也需要看到潜在的风险。如果发生更大规模的地震,即使是现有的防震措施和应急预案也可能难以完全应对。

因此,持续完善地震监测和预警系统,加强建筑抗震设计,定期开展防震减灾演练,提高公众的防震意识,仍然是未来工作的重点。

台北市未来防震策略与技术发展

为了更好地应对未来的地震风险,台北市需要进一步完善其防震策略,并积极推动相关技术发展。

首先,加强地震监测和预警系统建设,缩短预警时间,提高预警的准确性。例如,可以建设更多的地震监测站,并采用更先进的地震波分析技术。

其次,在城市规划和建筑设计中,加强抗震设计要求,提高建筑物的抗震能力,这包括对老旧建筑进行加固改造。

此外,普及地震科普知识,提高公众的防震意识和自救互救能力,这有助于减少地震造成的损失。

提升建筑抗震设计规范,采用更先进的建筑材料和施工技术,积极开展相关的研究。对台北盆地复杂的地质构造进行深入研究,并以此为基础,制定更科学有效的防震措施。

公众防震意识的提升与社区韧性的构建

提高公众的防震意识是减少地震损失的关键环节。通过多种途径,例如学校教育、社区宣传和媒体报道,向公众普及地震知识,提高其防震自救能力。

社区韧性建设也是至关重要的。建立健全的社区应急机制,组织社区成员参与防震减灾演练,确保社区在灾害发生时能够有效应对。

强化社区居民之间的相互支持和帮助,营造互助互爱的氛围。例如,建立邻里互助网络,在紧急情况下能够及时提供帮助。

加强政府与社区之间的沟通与合作,共同制定和实施防震减灾方案。政府应积极听取社区居民的意见和建议,并提供必要的支持和资源。

定期开展防震减灾教育和培训,提高社区居民的应急响应能力和自救互救技能。培养社区居民的危机意识和责任感,让他们积极参与社区防震减灾工作。

总结与展望:台北地震最新应对与未来挑战

总而言之,面对台北地震的风险,需要政府、科研机构和公众共同努力,构建一个更加安全和 resilient 的城市。

未来的工作重点包括:持续加强地震监测和预警能力、提升建筑抗震能力、提高公众防震意识、完善应急预案和救援体系等。

同时,还需要进一步研究台北盆地的地质构造,深入了解地震发生机制,从而更有效地预测和预防地震灾害。

此外,国际合作和经验交流也十分重要,可以借鉴其他地震多发地区的经验,提升台北市的防震减灾水平。

只有不断完善防震措施,提升全社会应对地震灾害的能力,才能有效降低地震造成的损失,保障人民的生命财产安全。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1