本文深入探讨了停工停产最新规定,分析了停工停产的法律依据、员工权益保障、复工复产流程以及安全生产责任等关键问题,并结合实际案例和未来发展趋势,提出了企业应对停工停产风险的有效策略,帮助企业规避潜在法律纠纷,保障员工权益,最终实现可持续发展。文章特别关注了停工停产期间工资发放和复工复产安全规范等长尾关键词,为企业提供更精准的指导。

停工停产的法律依据及界定

停工停产并非企业随意为之,其背后通常有明确的法律依据。国家对停工停产有严格的规定,这涉及到安全生产法、劳动合同法等多部法律法规。

根据相关法律法规,停工停产一般指因不可抗力、安全事故、政府强制措施等原因导致企业暂时停止生产经营活动。不可抗力是指企业无法预见、无法避免且无法克服的客观事件,例如自然灾害等。安全事故则指可能危及生命安全和财产安全的突发性事件,例如火灾、爆炸等。政府强制措施是指政府部门为维护公共利益或社会秩序而采取的强制性措施,例如疫情防控期间的封控措施。

明确界定停工停产的原因至关重要,这直接关系到责任承担和后续赔偿等问题。例如,因企业自身管理不善导致停工停产,与因自然灾害导致停工停产,责任主体和赔偿方式显然不同。

一些企业在停工停产后,可能会面临员工工资支付、合同违约等问题。因此,企业在停工停产前,应做好充分的风险评估和预案,最大程度地降低损失。

停工停产期间员工权益保障

停工停产期间,员工的权益保障至关重要。根据劳动合同法等相关规定,企业在停工停产期间,应依法保障员工的工资、福利待遇等权益。

具体而言,如果停工停产是由于不可抗力或其他非企业原因造成的,企业可以根据实际情况,选择发放部分工资或提供其他救济措施。但如果停工停产是由于企业自身原因造成的,则企业需要承担相应的责任,并按规定支付员工的工资、福利待遇。

一些企业在停工停产期间,可能会采取裁员、降薪等措施,这需要严格遵守劳动法的规定,并与员工充分沟通,协商解决。此外,在停工停产期间,企业还应当妥善处理员工的社会保险问题。

很多中小企业在应对停工停产时,往往因为资金不足等问题,难以保障员工的权益。因此,政府相关部门也出台了一系列政策,对中小企业进行扶持,帮助他们渡过难关,例如提供资金补贴或税收优惠。

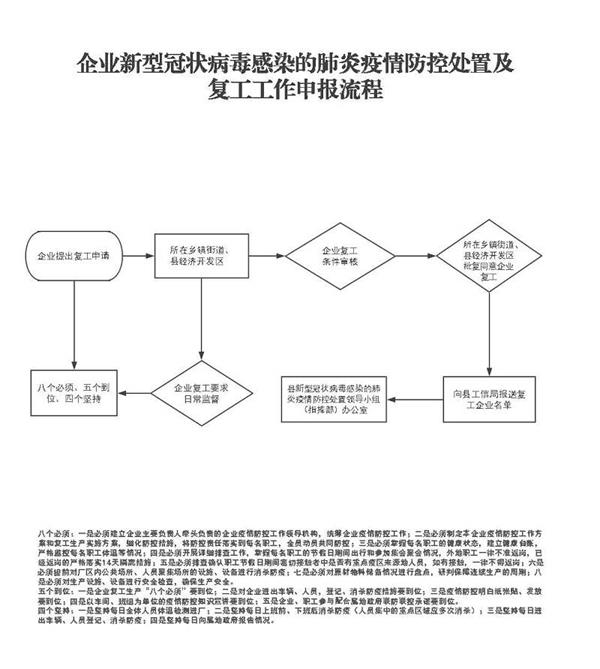

企业复工复产的流程和要求

- 制定详细的复工复产方案,明确时间表、责任人等;

- 对生产设备、设施进行全面检查和维护,确保安全;

- 对员工进行安全生产培训,提高安全意识;

- 按照相关规定申报复工复产,获得批准;

- 严格遵守复工复产期间的安全生产规范和要求;

安全生产责任及风险防范

安全生产是企业复工复产的重要前提。企业在复工复产前,必须对安全生产工作进行全面检查,消除安全隐患,并制定详细的安全生产措施。

根据《安全生产法》等相关规定,企业对安全生产负有主体责任。这意味着企业必须建立健全安全生产责任制,明确各部门、各岗位的安全生产责任,并定期开展安全生产检查。

在停工停产期间,企业还需要妥善保管生产设备和材料,防止发生事故。一些企业在停工停产后,由于疏于管理,导致设备老化、材料损坏等问题,增加了复工复产的难度和成本。

数据显示,很多安全事故都是由于企业安全管理不到位导致的。因此,企业必须高度重视安全生产工作,建立健全安全生产管理体系,预防安全事故的发生,这不仅是对员工负责,也是对社会负责。

未来发展趋势及应对策略

随着经济全球化和技术进步的不断发展,企业面临的风险也日益复杂化,停工停产的因素也更加多元化。未来,企业需要更加注重风险管理,提高应对突发事件的能力。

未来,政府部门可能会出台更多相关的政策和法规,对企业的安全生产和停工停产进行更严格的监管。企业需要积极适应新的形势,加强自身建设,提高风险应对能力。

此外,一些新兴技术,例如人工智能、大数据等,也可以应用于安全生产和风险管理,提高企业的安全生产水平,降低停工停产的风险。例如,通过大数据分析,可以预测潜在的安全风险,并采取相应的预防措施。

总之,停工停产是企业经营中可能面临的重大风险,企业需要重视并积极应对。通过完善的制度、有效的管理以及对新兴技术的应用,可以有效降低停工停产的风险,促进企业持续健康发展。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1