本文分析了最新网络传谣的传播方式、危害以及应对策略,指出在信息时代,网络谣言传播迅速,危害巨大,需要政府、平台和公众共同努力,提升信息素养,加强监管,构建多方协同的治理机制,才能有效应对这一挑战,并展望未来科技赋能与社会共治的可能性,强调提升公众信息辨别能力,避免陷入虚假信息的陷阱的重要性,以及关注健康类网络谣言和社会类网络谣言带来的潜在风险。

网络谣言的快速传播:技术赋能与监管挑战

信息时代,网络谣言的传播速度远超以往。社交媒体、即时通讯软件等新兴技术的普及,为谣言提供了快速传播的渠道。一条虚假信息,只需几秒钟就能扩散到数百万甚至数千万人。

例如,近期关于某药品的副作用的传闻,迅速在微信朋友圈、抖音等平台传播,引发公众恐慌,甚至导致部分患者停药,造成严重后果。

同时,人工智能技术的进步也为谣言制造提供了新的工具。深度伪造技术可以生成以假乱真的视频和音频,进一步增加了谣言的可信度,给监管带来新的挑战。

面对这种传播速度快、影响范围广的新型谣言,传统的监管手段难以奏效。政府部门、网络平台以及广大网民都需要共同努力,才能有效应对这一挑战。

如何有效监管网络谣言,平衡言论自由和社会秩序,成为一个需要深入思考的问题。

为了维护网络空间的健康和稳定,需要加强技术手段的研发,提升网络监管的效率,同时提升公众的媒介素养,增强其对谣言的识别能力和抵御能力。

最新传谣的类型及危害分析:从健康到社会稳定

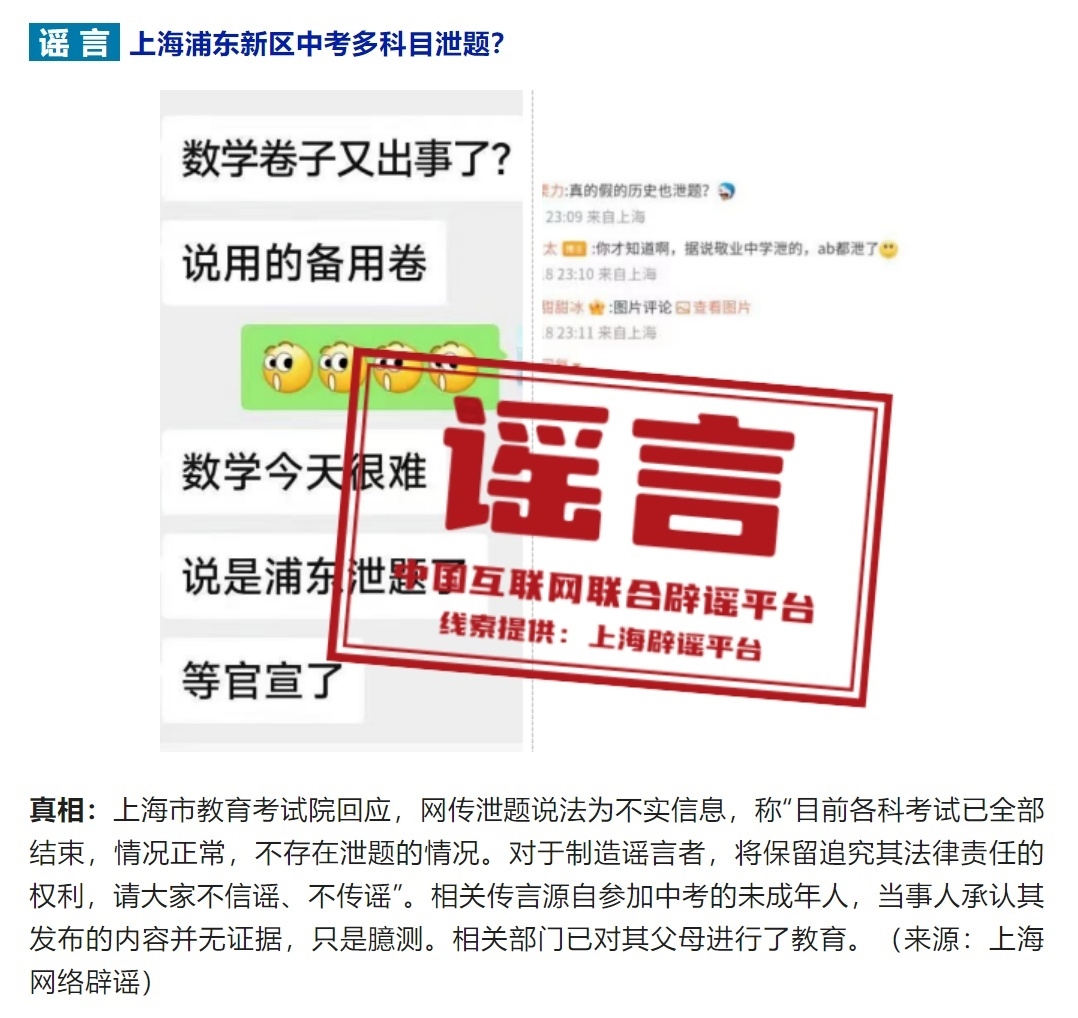

最新的网络谣言类型多样,涉及范围广泛,不仅包括健康类谣言,例如关于疫情防控、疫苗接种的虚假信息,还包括社会类谣言,如涉及政治、经济、社会稳定的不实报道。

这些谣言的危害不容忽视。健康类谣言可能导致公众恐慌,影响疾病防控;社会类谣言则可能扰乱社会秩序,甚至引发社会冲突。

例如,近期关于某地发生重大自然灾害的传闻,迅速在网络上蔓延,导致大量民众盲目救援,造成交通堵塞等混乱局面。

此外,网络谣言还会对个人声誉造成损害,影响社会信用体系的建设。一些不法分子利用网络谣言进行敲诈勒索、诽谤中伤等违法犯罪活动,严重危害社会公共利益。

因此,及时有效地打击和遏制网络谣言,对于维护社会稳定、保障人民群众利益至关重要。

需要加强全社会的法治意识和道德建设,提高对网络谣言的防范意识和辨别能力,共同构建清朗的网络空间。

提升公众信息素养:增强辨别谣言的能力

- 学习基本的网络安全知识,了解网络谣言的传播方式和特点。

- 培养批判性思维,对网络信息进行独立思考和判断,不盲目相信和传播未经证实的信息。

- 多渠道获取信息,避免只依赖单一信息来源,避免信息茧房效应。

- 核实信息来源,对于来源不明或可疑的信息,应进行查证,多方求证。

- 关注权威信息发布渠道,例如政府部门、主流媒体的官方网站和账号,获取准确可靠的信息。

- 理性表达观点,避免情绪化地传播信息,不制造和传播谣言。

- 积极举报谣言,发现网络谣言后,应及时向相关部门举报,共同维护清朗的网络环境。

政府监管与平台责任:构建多方协同的治理机制

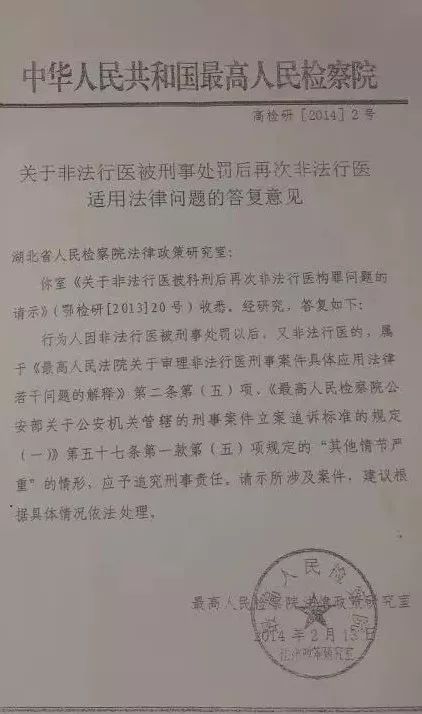

政府部门应加强对网络谣言的监管力度,完善相关法律法规,加大对谣言制造者和传播者的处罚力度。

同时,网络平台也应承担相应的社会责任,加强对信息的审核和管理,及时发现和删除有害信息,提高用户举报的效率。

例如,一些大型网络平台已经建立了完善的举报机制,并对违规行为进行严厉处罚。

此外,政府、网络平台和社会组织应共同努力,开展多种形式的网络安全教育宣传活动,提高公众的网络安全意识和自我保护能力。

这需要多部门协调合作,形成齐抓共管的局面,才能有效打击和遏制网络谣言的传播。

未来,还需探索建立更有效的网络谣言监测和预警机制,对潜在的风险进行提前预判和防范。

未来展望:科技赋能与社会共治

未来,随着人工智能、大数据等技术的不断发展,网络谣言的监测和治理将更加智能化和精准化。

例如,利用人工智能技术对网络信息进行自动识别和过滤,可以有效减少谣言的传播。

同时,加强国际合作,共享网络安全信息,也能提高全球范围内的网络谣言治理水平。

但是,技术手段并非万能的,还需要结合社会治理,构建多方参与、共治共享的网络生态。

这需要全社会共同努力,提升公众的媒介素养,增强对谣言的免疫力,构建健康有序的网络环境。

只有这样,才能让网络空间更加安全、文明、健康,为社会发展提供更加强大的动力。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1