本文深入探讨了生态政策最新动态,涵盖碳中和目标、绿色发展规划、生态环境损害赔偿制度以及绿色金融创新等多个方面。文章指出,虽然中国在生态文明建设方面取得了显著进展,但也面临诸多挑战,例如技术瓶颈、资金投入、公众意识等。未来,生态政策将更加注重精细化、科学化和法治化,并积极探索绿色技术创新和国际合作,以实现可持续发展目标。

碳中和目标下的生态政策调整

近年来,中国在实现碳中和目标的道路上不断推进,出台了一系列生态政策。例如,2020年,中国提出力争于2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和的目标,这标志着中国应对气候变化的决心。为实现这一目标,国家陆续出台了一系列政策,包括发展可再生能源、提高能源效率、推广碳捕集利用和封存技术等。

具体来说,国家能源局持续推动新能源项目建设,积极引导投资,加大对光伏、风电等清洁能源的支持力度。同时,国家也在大力发展智能电网,提高能源利用效率,降低碳排放强度。

此外,为了鼓励企业积极参与碳减排,国家还推出了碳排放权交易市场,通过市场机制来调控碳排放,促进企业低碳转型。根据公开资料显示,碳排放权交易市场运行以来,交易量逐年增长,有力地推动了企业的减排行动。

然而,实现碳中和目标面临着巨大的挑战。例如,能源结构转型需要巨大的投资,需要调动社会各方力量共同参与;部分产业的脱碳技术还不够成熟,需要加大研发力度;以及如何平衡经济发展与碳减排之间的关系,都需要进一步的探索。

绿色发展规划与生态文明建设

党的二十大报告中,生态文明建设被摆在了更加重要的位置。国家将生态文明建设融入经济社会发展各方面和全过程,推进美丽中国建设。这体现了国家对生态文明建设的高度重视,也为未来的生态政策指明了方向。

绿色发展规划是生态文明建设的重要内容,它包含了多个方面,例如:大力发展绿色产业,淘汰落后产能,提高资源利用效率,保护生物多样性等等。

例如,国家正在积极推动绿色产业的发展,包括新能源、节能环保、绿色建筑等。同时,国家也在加大对生态环境保护的投入,加强对环境污染的治理。据行业专家分析,近年来,中国在环境治理方面取得了显著成效,主要污染物排放量持续下降。

此外,国家还加强了对生态保护红线的划定和管理,有效地保护了重要的生态空间。根据相关研究表明,生态保护红线的划定,为保护生物多样性,维护生态安全起到了重要作用。

然而,绿色发展规划的实施也面临一些挑战。例如,一些地方政府为了追求GDP增长,仍然存在牺牲环境的行为;部分企业由于缺乏资金或技术支持,难以快速转型;公众环保意识还有待提高等。

生态环境损害赔偿制度的完善

生态环境损害赔偿制度是生态环境保护的重要法律保障,对促进环境保护,倒逼企业和个人承担生态环境责任具有重要意义。近年来,国家在不断完善生态环境损害赔偿制度,加大对环境违法行为的惩治力度。

例如,修改后的《环境保护法》对生态环境损害赔偿做出了明确规定,提高了赔偿金额,扩大了赔偿范围。同时,司法机关也加大对环境犯罪的打击力度,对环境违法行为依法追究责任,有力震慑了环境违法行为。

此外,国家还建立健全了生态环境损害鉴定评估机制,为生态环境损害赔偿提供了科学依据。根据公开资料显示,生态环境损害鉴定评估机制的建立,有效地提高了生态环境损害赔偿的效率和公正性。

然而,生态环境损害赔偿制度的实施也存在一些挑战。例如,生态环境损害的鉴定评估难度较大,需要专业技术支持;部分地方政府和企业对生态环境损害赔偿的认识不足;以及赔偿金额的确定存在争议等等。

绿色金融创新与生态政策的协同发展

绿色金融是指为支持环境保护和可持续发展而提供的金融服务,是实现可持续发展目标的重要手段。近年来,中国绿色金融发展迅速,为生态政策的实施提供了强大的资金支持。

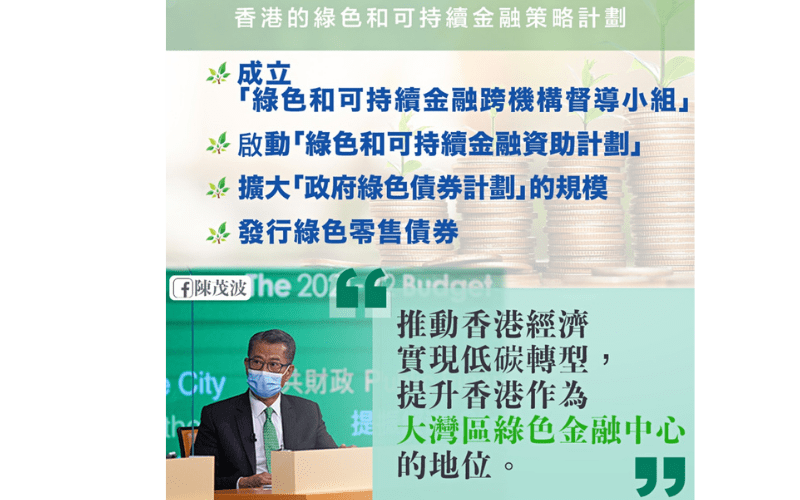

例如,国家出台了一系列政策鼓励绿色金融发展,包括设立绿色债券、绿色信贷等金融产品,引导资金流向绿色产业。同时,国家也在加强对绿色金融机构的监管,规范绿色金融市场秩序。

此外,许多商业银行和金融机构也积极参与绿色金融发展,推出了各种绿色金融产品,积极支持绿色产业发展。数据显示,近年来,绿色信贷余额持续增长,为绿色产业发展提供了重要的资金保障。

绿色金融的创新发展,也面临着一些挑战。例如,绿色金融产品种类还不够丰富,绿色金融标准有待完善;部分企业对绿色金融产品认识不足,难以获得融资;绿色金融人才缺口较大等。

展望:生态政策的未来发展趋势

未来,中国的生态政策将朝着更加精细化、科学化、法治化的方向发展。一方面,将持续推进碳中和目标的实现,探索更加有效的减排路径;另一方面,将更加注重生态文明建设与经济社会发展的协调发展,推动经济绿色转型。

未来,生态政策的重点可能包括:完善生态环境损害赔偿制度,强化环境监管执法;推动绿色技术创新,发展绿色产业;加强国际合作,共同应对气候变化等。同时,也要重视公众参与,提高公众的环保意识和参与度,形成全社会共同参与生态文明建设的良好局面。

当然,未来生态政策的实施仍然会面临诸多挑战。需要政府、企业和公众共同努力,克服困难,才能最终实现可持续发展的目标。在未来,技术的进步,例如人工智能和区块链技术,或许能在环境监测、污染治理、资源管理等方面发挥更大作用,提升生态政策实施的效率与精准度。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1