粪便移植最新研究显示其在治疗难治性肠道疾病,如复发性艰难梭菌感染,以及炎症性肠病等方面具有显著疗效。然而,供体筛选、个体差异及长期安全性等问题仍需关注。未来,个性化粪菌移植及更便捷的移植技术将是发展方向,为更多患者带来益处。

粪便移植技术的最新突破

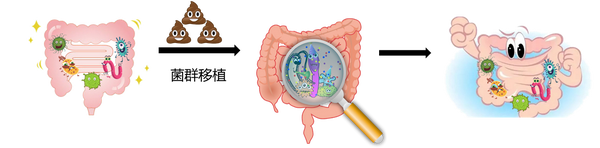

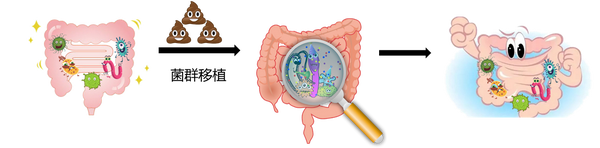

粪便移植,作为一种新兴的治疗方法,近年来在治疗难治性肠道疾病方面取得了显著进展。

尤其是在艰难梭菌感染(CDI)的治疗上,粪便移植被证明具有显著的疗效,治愈率远高于传统抗生素治疗。

最新的研究表明,一些改良的粪便移植技术,例如通过胶囊形式进行移植,降低了侵入性,提高了患者依从性,并减少了感染风险。

此外,科学家们正在积极探索粪便移植的精准化和个性化。

通过对供体菌群的更精细筛选和分析,以及对受体肠道菌群进行深入了解,可以实现更精准的菌群匹配,提高治疗效果,并降低潜在风险。

例如,一些研究团队正在尝试利用二代测序技术对供体和受体的肠道菌群进行全面的分析,从而实现个性化粪菌移植,为患者制定最合适的治疗方案。

这标志着粪便移植技术正在从粗放式向精准化、个性化方向发展,未来将为更多患者带来福音。

粪便移植的临床应用拓展

最初,粪便移植主要用于治疗复发性艰难梭菌感染,取得了显著疗效。

然而,随着研究的深入,粪便移植的临床应用范围不断拓展。

目前,已有研究表明粪便移植在治疗溃疡性结肠炎、克罗恩病等炎症性肠病,以及代谢性疾病(如肥胖症、2型糖尿病)方面也展现出一定的潜力。

一些临床试验显示,粪便移植可以改善这些疾病患者的症状,并调节其肠道菌群失衡。

然而,这些应用仍处于早期阶段,需要更多的大规模临床试验来验证其有效性和安全性。

例如,一项针对溃疡性结肠炎患者的粪便移植临床试验正在进行中,其结果有望进一步明确粪便移植在该疾病中的疗效和安全性。

同时,科学家们也在探索将粪便移植与其他疗法联合应用,例如将粪便移植与免疫调节剂联合使用,以期取得更好的治疗效果。

粪便移植的潜在风险和挑战

尽管粪便移植具有显著的疗效,但其也存在一些潜在风险和挑战。

首先,供体筛选是粪便移植的关键环节,需要严格的筛选标准,以确保供体粪便的安全性。

感染性疾病、遗传性疾病等都可能通过粪便移植传播给受体。

其次,粪便移植的疗效存在个体差异,并非所有患者都能获得良好的治疗效果。

一些研究表明,受体的肠道环境、免疫状态等因素都会影响粪便移植的疗效。

再次,粪便移植的长期疗效和安全性仍需进一步观察。

一些研究发现,粪便移植后,受体的肠道菌群可能会发生变化,这些变化的长期影响尚不明确。

此外,粪便移植的伦理问题也需要关注。

例如,供体筛选、知情同意、以及粪便来源的管理等问题都需要严格的规范。

未来,需要加强对粪便移植的安全性评估和监管,以确保其安全有效地应用于临床。

粪便移植的未来发展趋势

- 进一步完善供体筛选标准,降低感染风险

- 开发更便捷、更安全的粪便移植技术,例如胶囊式移植

- 探索粪便移植的个性化方案,针对不同患者制定个体化治疗方案

- 研究粪便移植的长期疗效和安全性,为临床应用提供更多数据支持

- 开展更多大规模临床试验,验证粪便移植在不同疾病中的疗效

- 深入研究肠道菌群与疾病的关系,为粪便移植提供理论指导

- 探索粪便移植与其他疗法的联合应用,提高治疗效果

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1