本文围绕暴雨最新信息展开,从实时雨情预警、灾害评估、暴雨形成机制与气候变化以及未来暴雨防范等多个角度,深入分析了暴雨的成因、影响及应对策略。文章指出,精准的预报、有效的灾后评估、以及公众的积极参与是减少暴雨灾害损失的关键。未来,需要加强科技研发,完善城市规划,提高全民防灾意识,才能更好地应对越来越频繁和强烈的暴雨天气,有效降低暴雨带来的风险。

实时雨情预警:精准预报与快速响应

及时获取暴雨最新信息对于减少灾害损失至关重要。气象部门利用先进的雷达监测、卫星遥感等技术,对暴雨进行实时监测和预报,并通过各种渠道发布预警信息,例如:短信、电视、广播、手机APP等。

例如,今年(假设年份)南方某省份持续强降雨,气象部门提前发布了暴雨红色预警信号,提示民众及时采取防范措施,有效减少了人员伤亡和财产损失。

然而,预报的精准度仍然面临挑战,局部暴雨的突发性和短时强降雨的预报难度较大,需要进一步提升预报技术和信息传播效率。

一些地区的信息覆盖面不足,导致部分地区无法及时接收到预警信息,这也是需要改进的地方。未来需要加强基层预警设施建设,提高信息覆盖率和传播效率,确保预警信息能够覆盖到每个角落。

暴雨灾害评估:损失统计与影响分析

暴雨过后,需要对灾害造成的损失进行全面评估,这包括人员伤亡、房屋倒塌、农作物损失、基础设施损坏等多个方面。

例如,2023年(假设年份)华北地区特大暴雨,造成多地交通中断、房屋受损严重,对当地经济造成巨大损失。灾后重建需要大量的资金投入和人力资源。

除了直接经济损失,暴雨还会对社会经济产生间接影响,如交通运输受阻导致供应链中断、旅游业收入下降等。

为了更好地进行灾害评估,需要完善灾情信息收集机制,建立健全的灾害数据库,并利用大数据分析等技术对灾害损失进行量化分析。同时,还需要加强灾后重建工作,制定相应的政策措施,支持灾区恢复生产生活。

暴雨形成机制与气候变化

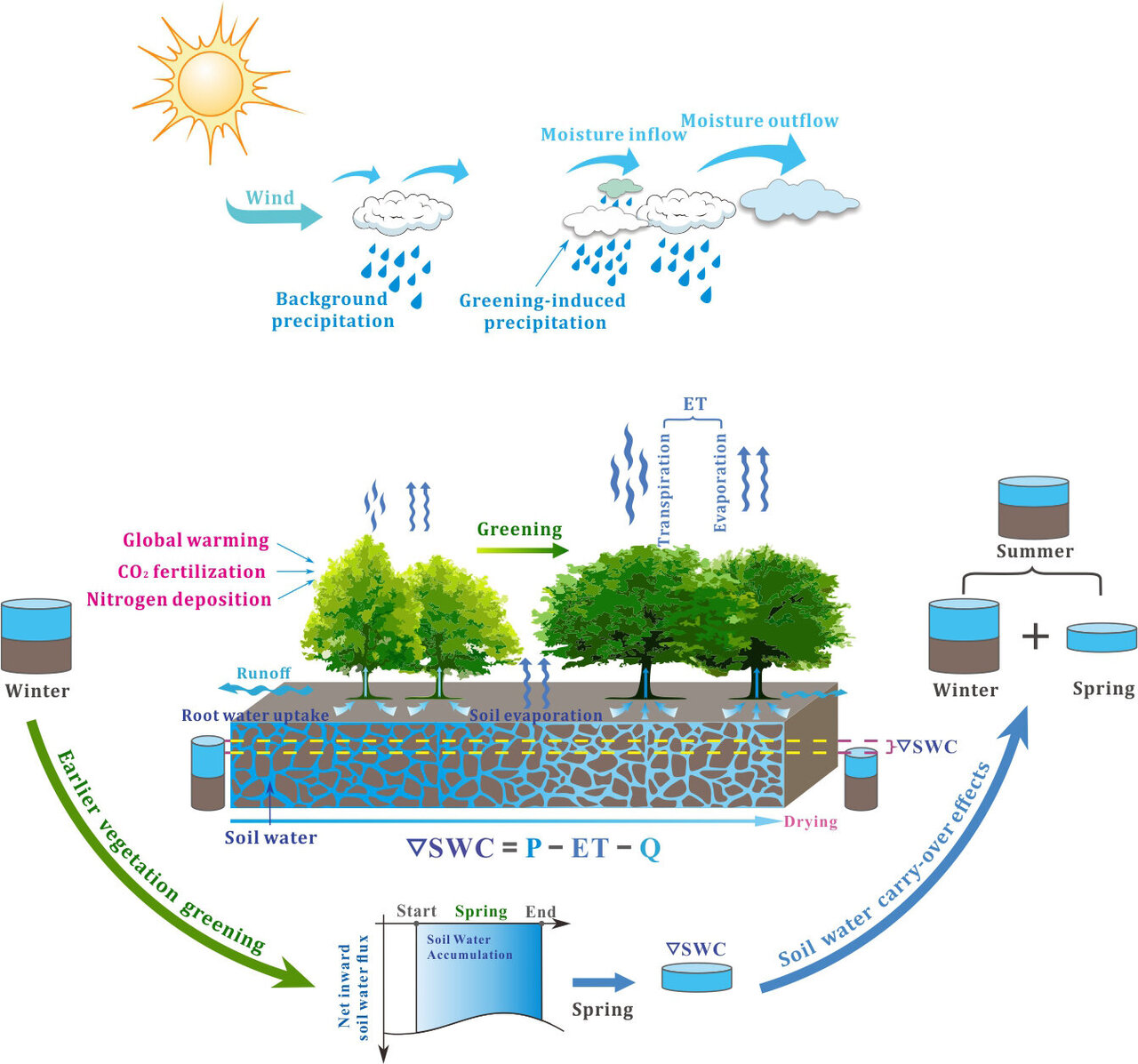

暴雨的形成与大气环流、水汽条件、地形因素等密切相关。

例如,台风登陆期间,强烈的上升气流和充沛的水汽是形成暴雨的重要条件。

近年来,全球气候变化导致极端天气事件频发,暴雨强度和频率增加,这给人们的生活和生产带来了更大的挑战。

科学研究表明,全球变暖导致大气中水汽含量增加,从而增加了暴雨的发生概率和强度。同时,极端气候事件的频次和强度也在不断提高,这与全球气候变化息息相关,对我们及时掌握暴雨信息和提升防御能力提出更高要求。

为了应对气候变化带来的挑战,需要加强气候变化研究,提高对暴雨等极端天气事件的预测能力,并采取相应的减灾措施。

未来暴雨防范:技术进步与城市规划

为了更好地应对未来暴雨,需要在技术进步和城市规划方面采取相应措施。

在技术方面,需要发展更精准的暴雨预报技术,提高预报的准确性和提前量。例如,发展高精度数值天气预报模式、提高雷达监测技术水平等。

在城市规划方面,需要加强城市排水系统建设,提高城市抵御暴雨的能力。例如,建设完善的排水管道、增加绿地和湿地等。

此外,还需要提高公众的防灾意识,普及防灾知识,提高民众的自我保护能力。例如,开展防灾减灾宣传教育,定期进行防灾演练等。

政府部门也应该制定相关的政策法规,加强暴雨防灾减灾工作的组织领导,完善相关的制度和机制。

公众应对暴雨:个人防护与社会责任

面对暴雨,公众需要积极采取个人防护措施,例如:关注天气预报,提前做好防雨准备;避免前往危险地区;及时清理排水沟渠,防止积水;发生危险时,拨打求助电话等。

同时,公众也应该承担相应的社会责任,积极参与防灾减灾工作,例如:协助疏散群众,帮助弱势群体;积极向有关部门提供灾情信息等。

有效的防灾减灾工作需要政府、社会和个人共同努力。公众参与非常重要,公众的积极参与可以帮助政府和相关部门更好地了解灾情,及时采取应对措施,并更好地提高灾害应对效率。提升全民的防災意识,需要多渠道进行宣传教育。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1