本文探讨了基因本质最新研究的多个方面,包括基因编辑技术的突破与伦理争议、基因表达调控的精细机制、基因组学的最新进展与应用以及未来发展趋势。文章指出,基因编辑技术为治疗遗传疾病带来了希望,但也引发了伦理争议;基因表达调控机制的研究日益深入,为疾病治疗提供了新的靶点;基因组学技术的进步促进了个体化医疗的发展。然而,基因研究的进展也带来一系列挑战,需要我们谨慎对待,确保其安全和负责任地应用。

基因编辑技术的突破与伦理争议

基因本质的研究日新月异,其中基因编辑技术无疑是近年来最引人注目的突破之一。CRISPR-Cas9 等技术的出现,使科学家能够以更高的精度和效率对基因组进行修改,为治疗遗传疾病带来了新的希望。例如,科学家们已经利用CRISPR技术成功地治疗了某些类型的β-地中海贫血和镰状细胞病,为这些致死性疾病的治疗带来了曙光。

然而,基因编辑技术也引发了广泛的伦理争议。对人类生殖细胞进行基因编辑,可能导致不可预测的遗传后果,引发对人类基因库的担忧。此外,基因编辑技术的滥用也可能加剧社会的不平等。因此,对基因编辑技术进行严格的监管和伦理审查至关重要,以确保其安全和负责任地应用。

目前,中国在基因编辑技术领域取得了一定的进展,但也面临着伦理审查和监管的挑战。如何平衡技术发展与伦理规范,是摆在中国科学家和决策者面前的一个重要课题。 我们需要在推动技术进步的同时,始终将伦理道德置于优先地位,以确保这项技术的福祉最大化,避免潜在的负面影响。

基因表达调控的精细机制

基因的本质不仅在于其序列信息,还在于其表达调控的精细机制。近年来,研究人员对表观遗传学、非编码RNA以及转录后调控等机制有了更深入的了解。表观遗传修饰,例如DNA甲基化和组蛋白修饰,可以在不改变DNA序列的情况下影响基因的表达。非编码RNA,例如microRNA和长链非编码RNA,在基因表达调控中也发挥着重要的作用。

例如,对癌症的研究表明,异常的表观遗传修饰和非编码RNA表达是癌症发生发展的重要因素。深入研究这些调控机制,有助于研发新的癌症治疗策略。一些研究发现,特定非编码RNA的表达水平与癌症的预后密切相关,可以作为新的癌症诊断和预后指标。

此外,对转录后调控机制的研究也日益深入。例如,mRNA的剪接、编辑和降解等过程,都可以影响蛋白质的表达水平。对这些机制的深入理解,将有助于我们更好地理解基因表达的复杂性,并为疾病治疗提供新的靶点。

基因组学的最新进展与应用

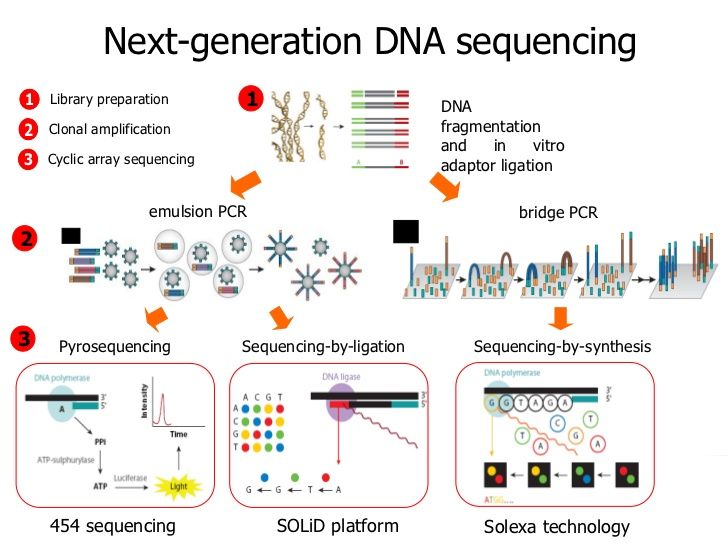

- 高通量测序技术的进步极大地降低了基因组测序的成本和时间,使得对大量人群进行基因组测序成为可能。

- 全基因组关联研究(GWAS)帮助我们发现了许多与复杂疾病相关的遗传变异。

- 比较基因组学帮助我们理解不同物种之间基因组的进化关系。

- 结构基因组学则关注基因组的三维结构及其对基因表达调控的影响。

- 功能基因组学则致力于研究基因组的功能及其在生物体中的作用。

基因本质最新研究的未来发展趋势

基因组学技术的飞速发展,特别是高通量测序技术的进步,为我们研究基因的本质提供了前所未有的机遇。未来,基因组学研究将进一步向个体化医疗、精准医学方向发展。基于个体的基因组信息,我们可以为患者制定更加精准的治疗方案,提高治疗效果,降低不良反应。

此外,多组学整合分析将成为基因组学研究的重要趋势。通过整合基因组学、转录组学、蛋白质组学和代谢组学等多方面的数据,我们可以更全面地了解基因组的功能及其在生物体中的作用,为疾病的诊断和治疗提供更全面的信息。

人工智能技术也将在基因组学研究中发挥越来越重要的作用。人工智能可以帮助我们分析海量基因组数据,发现新的基因功能,预测疾病风险,辅助药物研发等。

然而,基因研究的进展也带来一系列的挑战,例如数据安全、隐私保护以及伦理问题。如何平衡科技进步与社会伦理规范,需要我们认真思考和解决。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1