本文深入剖析了最新骗局催收手段,包括冒充官方机构、利用高科技手段等。文章指出,精准收集个人信息、制造恐慌氛围是骗子常用的手段,并提供识别和防范技巧,例如核实对方身份、不轻易透露个人信息等。文章还展望了未来发展趋势,强调加强防范意识、国家监管和公众教育的重要性,呼吁大家共同努力,构建安全的网络环境,远离网络诈骗。

冒充官方机构实施诈骗催收

近年来,网络诈骗层出不穷,其中冒充官方机构进行诈骗催收的案件屡见不鲜。骗子通常会伪装成银行、法院、公安机关等机构的工作人员,通过电话、短信、网络等方式联系受害者,声称其欠款未还,需要立即进行还款。

他们会使用一些专业的词汇和语气,让受害者误以为是真的官方机构在进行催收。

例如,骗子可能会向受害者提供一个虚假的案件编号或法院传票,以此来增强其可信度。

一些不法分子甚至会利用公民个人信息,编造一些虚假的信息,让受害者信以为真。

此外,他们还可能利用受害者的心理弱点,例如害怕承担法律责任等,来迫使受害者进行转账。

一些受害者由于缺乏防范意识或法律知识,最终落入骗子的圈套,造成经济损失。

因此,面对任何声称来自官方机构的催收,都应该保持警惕,并通过官方渠道进行核实。

利用高科技手段实施诈骗催收

随着科技的发展,骗子们也开始利用一些高科技手段来实施诈骗催收。例如,他们可能会利用AI技术合成语音,伪装成受害者熟人的声音进行催收。

这种方式比传统的电话诈骗更具迷惑性,更容易让受害者放松警惕。

此外,他们还可能会利用一些网络技术,例如钓鱼网站或木马病毒,来窃取受害者的个人信息和银行账户信息。

他们可能会通过这些信息来进行诈骗催收,或者将这些信息出售给其他不法分子。

据行业专家分析,此类诈骗案件正在呈现上升趋势。

例如,某地警方近期破获一起利用AI技术进行诈骗催收的案件,涉案金额巨大。

为了避免成为受害者,我们应该提高防范意识,不要轻易相信任何来路不明的电话、短信或网络信息。

精准打击:揭秘骗子如何锁定目标

- 精准收集个人信息:不法分子通过各种渠道,例如网络、电话、社交媒体等,获取公民的个人信息,包括姓名、电话号码、住址、工作单位等。

- 分析个人信息:他们会对收集到的信息进行分析,判断受害者的经济状况、信用状况等,从而选择合适的诈骗目标。

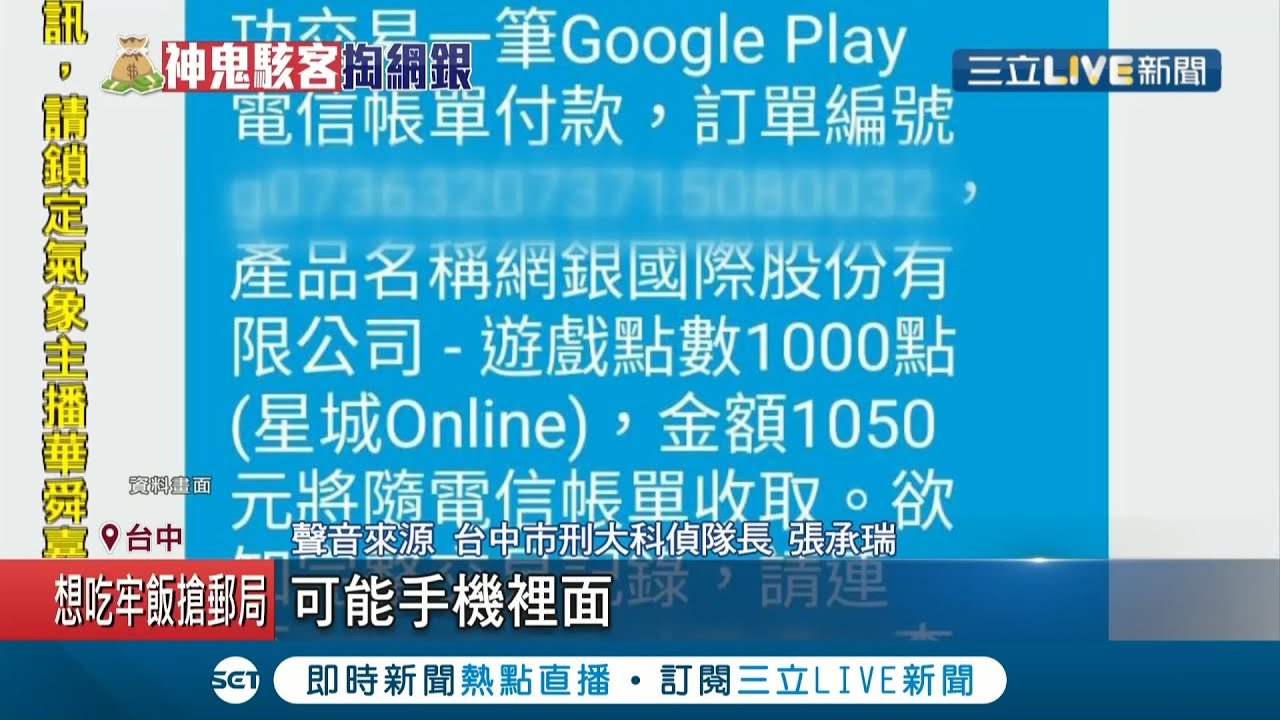

- 制造恐慌氛围:通过短信、电话等方式,向受害者发送恐吓信息,制造紧张的氛围,以此来迫使受害者进行转账。

- 虚假证据佐证:他们可能伪造一些虚假的证据,例如合同、欠款记录等,来增强其可信度,增加受害者的信任感。

- 利用社会心理:骗子会利用受害者的社会心理,例如害怕承担法律责任、害怕影响个人信用等,来迫使他们妥协。

如何有效识别和防范最新骗局催收

面对层出不穷的诈骗催收,我们应该提高警惕,学习一些防范技巧。首先,不要轻易相信任何来路不明的电话、短信或网络信息。

其次,要核实对方身份,可以通过官方渠道查询相关信息,例如拨打银行客服电话、查询法院官网等。

再次,不要轻易向对方透露个人信息,尤其是银行账户信息。

最后,如果遇到可疑情况,要及时报警。

根据相关研究表明,提高防范意识是预防诈骗催收的关键。

例如,学习一些防范知识,提高对诈骗手段的认知能力。

记住,天上不会掉馅饼,任何承诺高额回报或要求立即转账的行为都应该引起警惕。

未来发展趋势及应对策略

未来,随着技术的进步,诈骗催收的手段可能会更加隐蔽和复杂。因此,我们需要加强防范意识,学习新的防范技巧。

同时,国家也应该加强监管,打击网络诈骗犯罪。

相关部门应加大对网络诈骗的打击力度,完善法律法规,提高打击效率。

此外,还需加强对公众的宣传教育,提高公众的防范意识和法律意识。

普及防范网络诈骗的知识,提高全民安全意识,才能从根本上降低诈骗的发生率。

根据公开资料显示,加强社会宣传和法律打击是预防和控制此类诈骗的关键。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1