本文分析了最新预警播报的时效性、精准度、公众认知度以及未来发展趋势,并从信息发布机制的优缺点出发,提出了提升预警系统有效性的策略建议,例如加强技术投入,提高预警信息精准度和时效性;加强宣传教育,提高公众认知度和响应速度;完善信息发布渠道,提高覆盖面和到达率;建立完善的反馈机制,不断优化预警模型;强化部门协调配合,形成信息共享机制。 希望通过多维度解读最新预警播报,提升自然灾害预警的有效性和社会影响力。

预警信息发布的时效性与精准度

最新预警播报的时效性和精准度是影响其有效性的关键因素。

高效的预警信息发布需要依赖先进的技术手段和完善的信息网络。例如,气象部门利用卫星遥感、雷达监测等技术,可以提前预判并发布台风、暴雨等灾害预警。

然而,信息的精准度也面临挑战。预警信息需要考虑区域差异、人群差异等因素,才能做到有的放矢。例如,针对老年人、残疾人等弱势群体,需要采取更易理解、更便捷的方式进行信息传播。

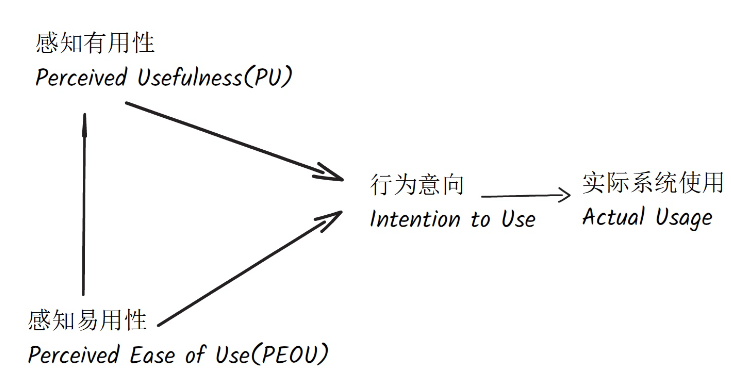

提高预警信息的精准度,需要加强数据分析和模型预测,例如,结合大数据、人工智能等技术,提高预警的准确性和提前量。同时,需要完善预警信息的反馈机制,收集公众反馈,不断优化预警模型。

此外,还需加强部门间的协调配合,形成信息共享机制,提高预警信息的整体效率和准确性。例如,气象部门、应急管理部门、媒体等部门可以建立联动机制,共同应对重大灾害事件。

公众对预警信息的认知度与响应速度

公众对预警信息的认知度和响应速度,直接关系到预警效果。

提高公众的认知度,需要加强预警信息的宣传教育,提高公众的风险意识和自我防护能力。例如,可以通过多种渠道,例如电视、广播、网络、社区宣传等方式,向公众普及预警知识。

与此同时,需要针对不同人群的特点,采用不同的传播方式,例如,针对老年人,可以使用简洁明了的语言,针对年轻人,可以使用网络社交媒体等方式。

提高公众的响应速度,需要建立完善的预警信息传播渠道和应急响应机制。例如,可以利用手机短信、微信公众号、移动APP等多种渠道,快速发布预警信息。

同时,需要加强社区联防联控,建立基层预警信息网络,提高预警信息的覆盖面和到达率。还要开展应急演练,提高公众的应对能力和自救互救能力,增强灾害应对的整体效率。

预警信息发布机制的优缺点分析

- 信息发布及时,覆盖范围广

- 预警信息准确性有待提高

- 公众认知度和响应速度参差不齐

- 预警信息发布渠道多元化

- 信息发布缺乏个性化和精准化

- 预警信息反馈机制尚不完善

未来预警播报技术及发展趋势

未来预警播报技术将朝着智能化、精准化、个性化的方向发展。

人工智能、大数据等技术的应用,将提高预警信息的准确性和提前量。例如,利用人工智能技术,可以对历史数据进行分析,预测未来灾害的发生概率和强度。

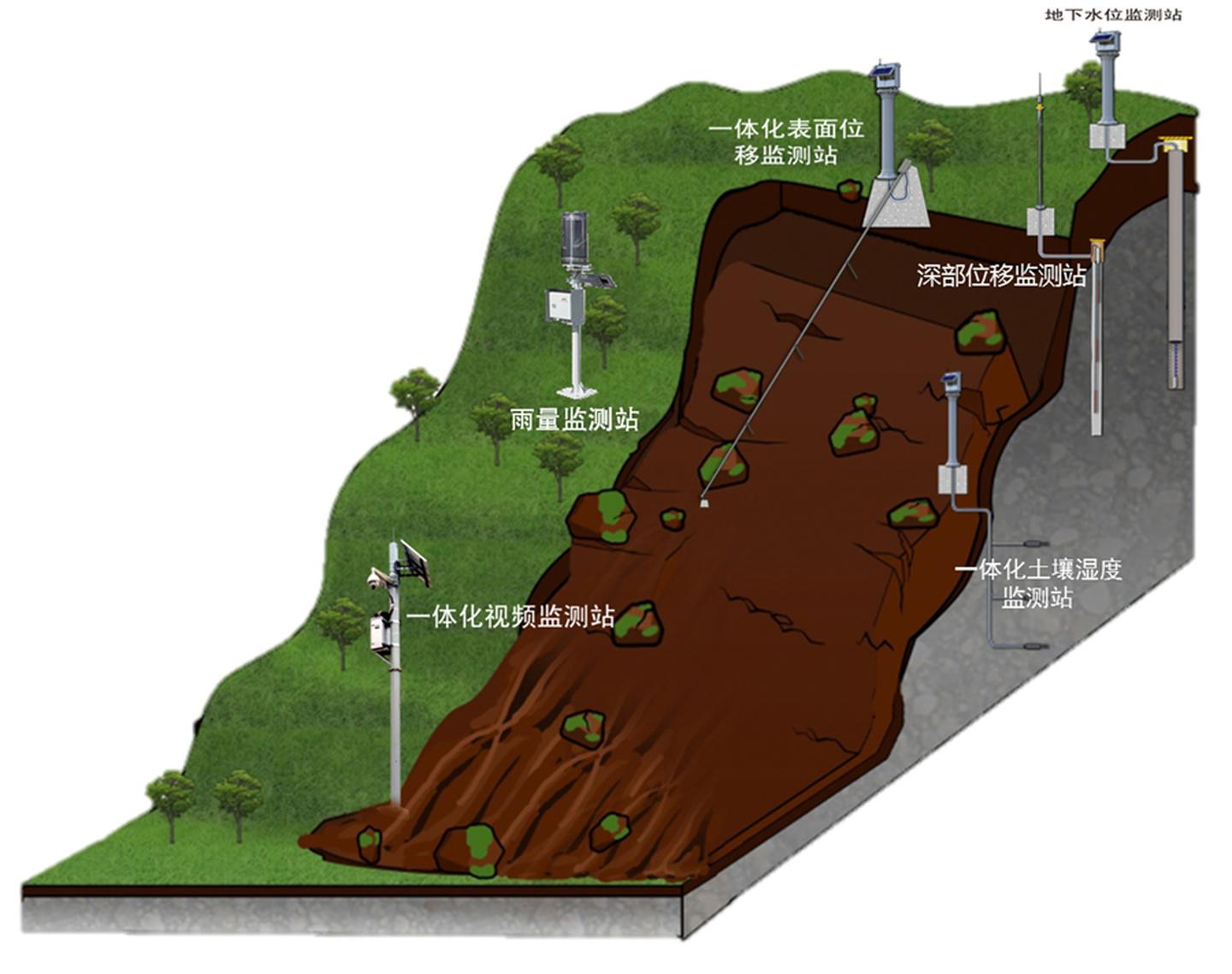

物联网技术的应用,可以实现对环境信息的实时监测,为预警信息提供更可靠的数据支撑。例如,利用物联网传感器,可以监测水位、气温、风速等环境参数,及时发现潜在的灾害隐患。

此外,虚拟现实、增强现实等技术的应用,可以增强预警信息的交互性和体验感,提高公众的参与度和积极性。

未来预警播报系统将更加注重个性化和精准化,根据不同人群的特点,提供针对性的预警信息,例如,针对老年人,可以提供语音播报等服务。

同时,也需要不断完善预警信息反馈机制,改进预警模型,提高预警系统的有效性和可靠性。

提升预警系统有效性的策略建议

根据以上分析,为了提升预警系统的有效性,以下几点策略值得关注:

首先,需要加强技术投入,提升预警信息的精准度和时效性,例如,加大对人工智能、大数据、物联网等新技术的研发投入。

其次,加强宣传教育,提高公众的认知度和响应速度,例如,开展多渠道、多形式的预警知识宣传教育。

再次,完善信息发布渠道,提高预警信息的覆盖面和到达率,例如,开发更多用户友好型的信息发布平台和渠道。

此外,还需要建立完善的反馈机制,收集公众反馈,不断优化预警模型。

最后,强化部门间的协调配合,形成信息共享机制,共同应对重大灾害事件。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1