本文深入分析了中国最新疫情防控标准的调整,探讨了其对社会经济、民生以及国际合作等方面的影响。文章指出,在新的防控标准下,经济复苏面临机遇与挑战并存的局面,同时提升公众健康素养、加强国际合作也至关重要。未来,疫情防控需要更加注重科学精准,并积极探索可持续的防控策略。

最新疫情防控政策调整与社会影响

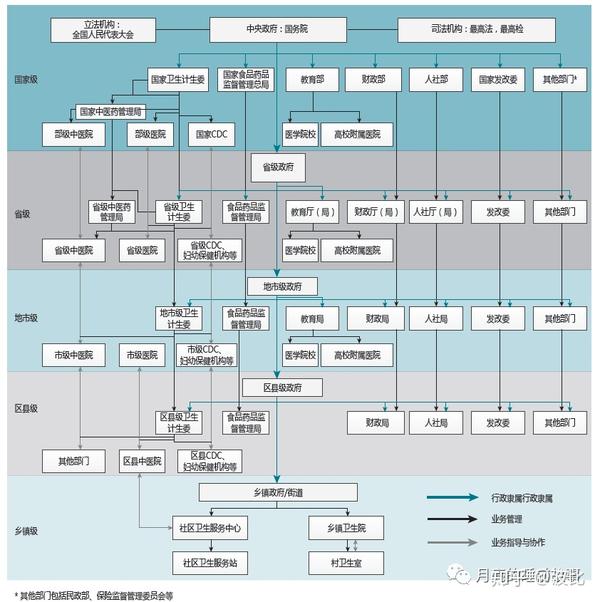

自2023年末以来,中国对疫情防控政策进行了重大调整。根据官方公布的信息以及公开报道,调整的核心在于从严防死守转向更加注重科学精准,突出对重点人群的保护。

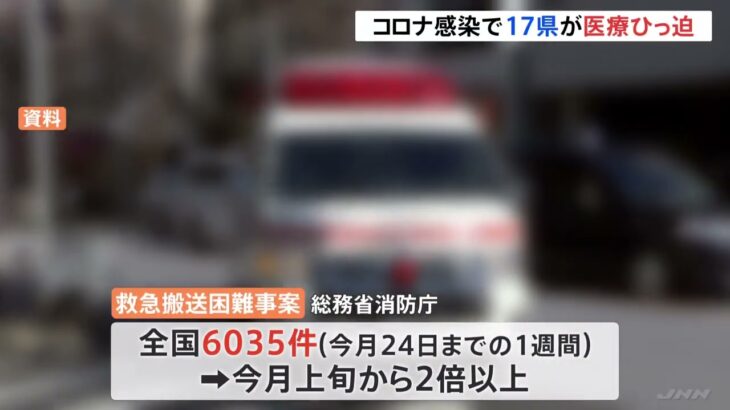

这一转变对社会各方面产生了深远的影响。例如,经济活动开始恢复正常,人们的出行更加便捷,消费需求也显著提升。然而,与此同时,一些新的挑战也随之出现。例如,部分地区出现了感染人数的快速增长,医疗系统也面临着一定的压力。

在政策调整初期,由于信息传播的不对称和人们心理预期差异等原因,也出现了一些公众担忧。例如,关于病毒的传播速度、感染的症状、以及对重点人群(老人和儿童)的保护措施等方面,曾存在一定程度的恐慌性情绪。

因此,为了应对这些挑战,政府和社会各界需要共同努力,加强信息的透明化和公开性,帮助公众更好地理解政策,从而减少焦虑情绪,积极配合防疫工作。权威机构的数据显示,虽然感染人数有所增加,但是重症和死亡人数均显著低于政策调整前。

最新疫情标准下的经济复苏与挑战

最新疫情标准的调整对经济复苏起到了积极的推动作用。

首先,人员流动性的增强促进了消费和投资的增长。数据显示,在政策优化后,餐饮、旅游等行业迅速回暖,消费者信心也显著增强。

其次,企业复工复产的进程加快,工业生产的规模和效率得到有效提升。这其中,部分企业在疫情期间积极调整经营策略,加快了数字化转型步伐,使得他们能够更快适应新的市场环境。

然而,经济复苏也面临着新的挑战。例如,部分中小企业由于疫情冲击和市场需求变化等因素,经营依然面临困难;消费需求的恢复并非一蹴而就,需要时间和市场信心共同推动。

根据多位经济专家的分析,在后疫情时代,经济发展需要注重创新驱动,强化供应链韧性,同时积极推动经济结构调整升级,为经济的可持续发展奠定更加坚实的基础。

疫情防控标准的优化方向与未来展望

- 加强疫苗接种工作,提高全民免疫力

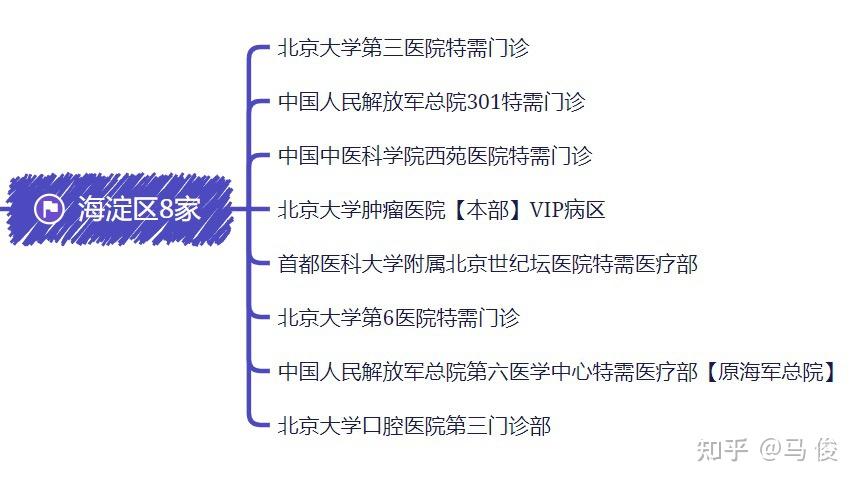

- 持续完善医疗保障体系,提升医疗资源配置效率

- 改进疫情监测预警机制,提高应对突发事件的能力

- 推动科技创新,开发更有效的疫苗和治疗药物

- 提升公众健康素养,引导公众理性应对疫情

公众健康素养提升与社会责任

在疫情防控进入新阶段后,提升公众的健康素养显得尤为重要。

这包括普及科学的防疫知识,例如正确佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等。同时,也需要引导公众理性看待疫情,避免恐慌和焦虑。

除了个人防护外,公众也应积极参与到社区防疫工作中,共同维护公共卫生安全。例如,自觉遵守防疫规定、积极配合健康监测等。

社会各界也应该积极履行社会责任,例如企业应加强员工健康管理,媒体应科学准确地报道疫情信息,避免谣言的传播。

从长远来看,提升全民健康素养不仅是应对疫情的有效措施,也是建设健康中国的重要内容,更是提升国民生活质量和幸福感的重要基石。

最新疫情标准下国际合作的重要性

面对全球性公共卫生事件,国际合作至关重要。

各国应加强信息共享、技术交流和资源互助,共同应对疫情挑战。例如,分享疫情防控经验和技术,共同研发疫苗和治疗药物等。

在疫情防控方面,任何国家都无法独善其身,加强国际合作才能更好地保障全球公共卫生安全。

根据世界卫生组织的报告,有效开展国际合作,才能更好地控制疫情的传播,减少疫情带来的损失。国际合作也包括及时向其他国家提供疫苗及医疗物资援助。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1