本文总结了香港地震最新消息,并从风险评估、公众反应、建筑设计规范以及未来发展趋势等多个角度进行了深入分析。文章强调了提升香港抗震能力的重要性,并提出了加强地震监测预警、完善建筑抗震设计、加强公众安全教育等多项建议,旨在保障香港市民的生命财产安全,提高城市的抗震韧性。香港需要不断提升地震预警系统及建筑抗震能力,才能有效应对未来可能的地震威胁,维护社会稳定。

香港地震的风险评估与历史回顾

香港地处地震带边缘,虽然大地震较为罕见,但小型地震时有发生。根据香港天文台的记录,历史上香港曾多次发生不同强度的地震,其中一些地震对建筑物和基础设施造成了一定程度的破坏。例如,1918年发生的香港地震,震级达到6.0级,导致多人伤亡和房屋倒塌。近年来,香港天文台持续监测地震活动,并根据最新的地质数据,不断更新地震风险评估报告。

这些评估报告考虑了多种因素,例如断层活动、地质构造、地震波传播特性等,以更准确地预测未来地震发生的可能性和强度。评估结果也为制定地震灾害防治规划和相关政策提供了重要的科学依据。

此外,香港天文台还积极开展公众地震安全教育,提高市民的地震安全意识,并定期进行地震应急演习,检验应急预案的有效性。

香港特区政府也高度重视地震安全问题,不断加大对地震监测和研究的投入,以确保城市的安全和稳定。例如,香港天文台持续完善地震监测网络,提升地震预警系统的准确性和及时性。

最新地震消息及公众反应

近期的香港地震最新消息通常会通过香港天文台的官方网站和新闻媒体发布。这些信息通常包括地震发生的时间、地点、震级、震源深度以及可能造成的轻微影响,例如轻微震感,不会造成重大破坏。

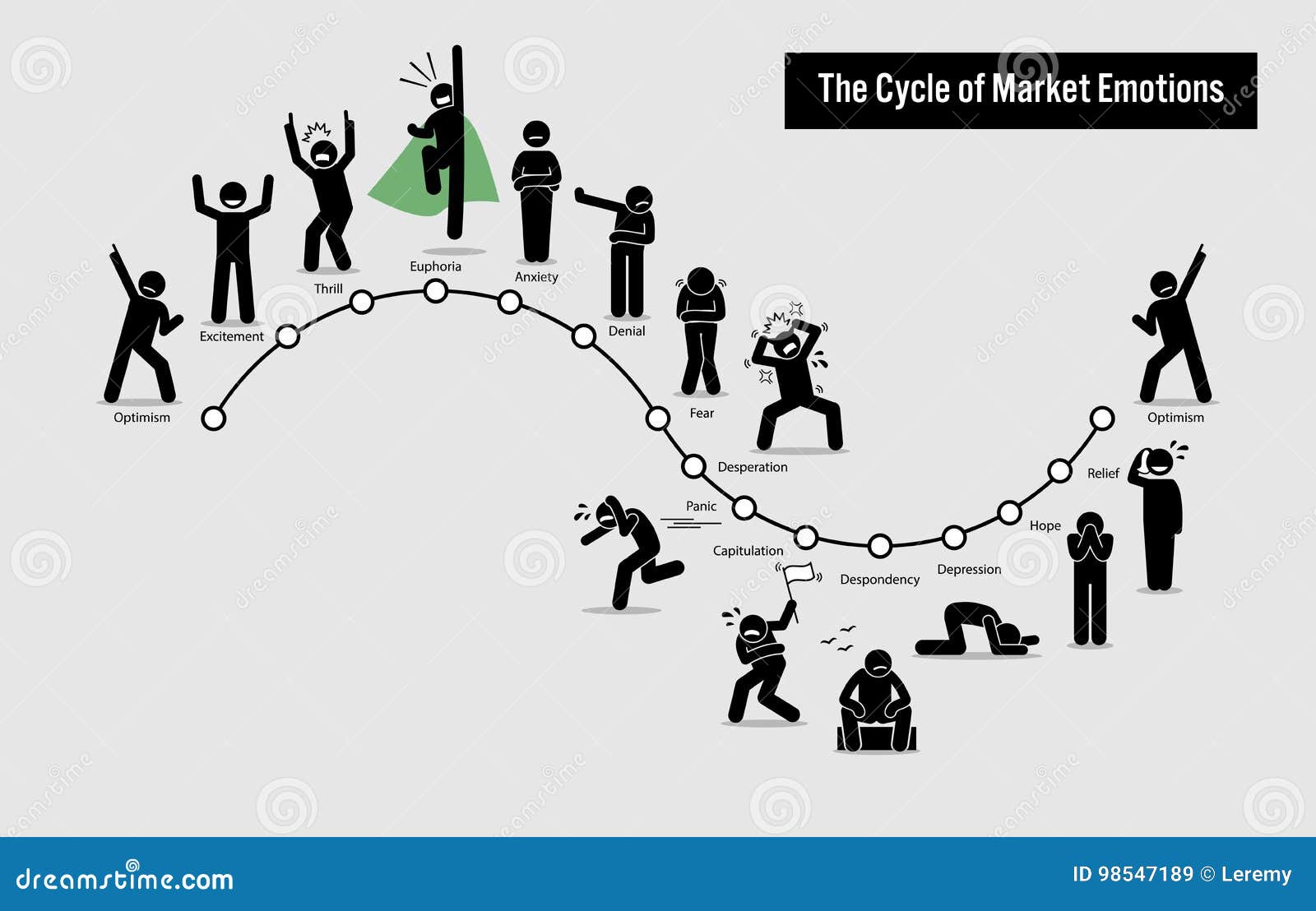

公众对香港地震消息的反应往往取决于地震的强度和发生地点。对于震感较弱的地震,公众反应较为平静,可能只是简单的关注新闻报道;但对于震感较强或发生在人口密集地区的地震,公众反应则较为强烈,可能会引起恐慌,进而引发社交媒体的广泛讨论。

政府部门和媒体通常会积极回应公众关切,发布权威信息,以减轻公众的恐慌情绪,并指导市民采取必要的安全措施。同时,政府也可能会加强地震应急演练和科普宣传,提高公众的防震减灾意识。

香港建筑物抗震设计规范及城市规划

- 加强建筑物抗震设计规范,确保新建建筑物能够抵御一定强度的地震。

- 对现有建筑物进行抗震加固,特别是那些建成时间较早、抗震能力较弱的建筑物。

- 完善城市规划,避免在高地震风险地区建设重要的公共设施和人口密集的住宅区。

- 制定严格的地质勘探规范,确保在建设项目之前能够充分了解地质条件。

- 加强对建筑施工过程的监督,确保建筑物按照设计规范施工,并定期进行维护保养,确保其安全性能。

未来发展趋势及应对策略

为了更好地应对地震风险,香港未来需要在多个方面加强工作。首先,继续提升地震监测和预警系统的准确性和及时性,缩短预警时间,为市民争取宝贵的逃生时间。其次,需要不断完善建筑物抗震设计规范,并对现有建筑物进行抗震加固,提高建筑物的抗震能力。

此外,还需加强公众地震安全教育,提高市民的防震减灾意识和自救互救能力,定期进行地震应急演习,检验应急预案的有效性和可操作性。同时,政府部门也需要加强与周边地区的合作,共同应对地震灾害。

从长远来看,香港需要加强对地震地质构造的研究,提高对地震发生规律的认识,从而更准确地预测地震风险。政府也应积极开展国际合作,引进先进的地震监测和防震减灾技术,提升香港的抗震能力。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1