本文探讨了中国最新法定结婚年龄的演变历史、社会影响、以及未来发展趋势。文章指出,法定结婚年龄的设定应综合考虑个人权利、社会责任以及人口发展等多方面因素。同时,文章也强调了加强婚姻家庭教育、完善社会保障体系以及积极应对人口老龄化挑战的重要性,并提出鼓励科学婚恋观,重视婚姻家庭质量的建议,以促进婚姻家庭的和谐稳定和社会健康发展。 了解中国最新法定结婚年龄的政策,以及相关的适婚年龄讨论和婚姻观念变迁,对于个人和社会都具有重要的意义。

中国法定结婚年龄的演变历史

中国法定结婚年龄并非一成不变,而是随着社会发展和时代变迁而调整。历史上,中国曾实行较低的结婚年龄,例如在古代,一些地区甚至存在童婚现象。然而,随着社会进步和人们对婚姻家庭观念的改变,法定结婚年龄逐渐提高。中华人民共和国成立初期,法定结婚年龄为男20周岁,女18周岁。此后,为了更好地保障妇女权益和促进人口健康,国家先后几次上调法定结婚年龄。

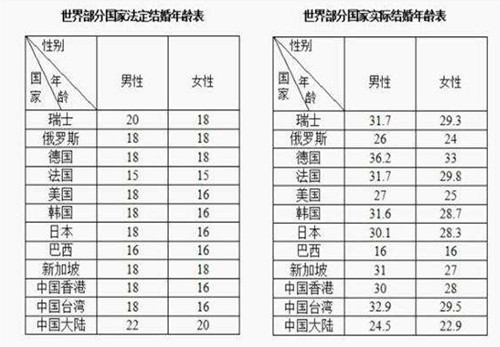

如今,中国大陆的法定结婚年龄为:男22周岁,女20周岁。这一规定体现了国家对婚姻和家庭的重视,也反映了社会对人口发展和婚姻稳定性的考量。 这一调整在当时的环境下,是为了提高人口素质、降低出生缺陷率,以及促进婚姻的稳定性。

从历史角度来看,法定结婚年龄的调整并非简单的数字变化,而是社会发展和观念转变的体现,它与国家经济发展水平、人口结构变化、社会文化观念演变密切相关。例如,经济发展水平的提高,使得年轻人有更多的机会接受教育,推迟结婚的意愿也相应增加。

最新法定结婚年龄的社会影响及争议

最新法定结婚年龄的规定对社会产生了多方面的影响。一方面,提高结婚年龄有助于提高人口素质,降低早婚早育带来的风险,例如过早怀孕可能对女性健康造成损害,也可能导致孩子出生缺陷率上升。另一方面,提高结婚年龄也可能导致一些社会问题,例如适婚年龄人口的结婚率下降,单身人口增加,延迟生育带来的社会养老负担加重等。

当然,提高结婚年龄也存在争议。一部分人认为,个人婚姻自主权应该得到尊重,不应该通过法律强制限制结婚年龄。他们认为,只要双方自愿,无论年龄大小,都有权结婚。但也有人指出,过低的结婚年龄可能会影响婚姻的稳定性和家庭的幸福感,因为年轻人在身心发展尚未成熟的情况下,可能难以承担婚姻和家庭的责任。

因此,对最新法定结婚年龄的讨论和辩论是多角度、多层面的,涉及到个人权利、社会责任、公共利益等诸多方面。 一些学者对推迟生育年龄对社会养老体系的影响进行了研究,并提出相应的应对策略。

影响法定结婚年龄的因素及未来趋势

法定结婚年龄并非孤立存在,它受到诸多因素的影响。例如,经济发展水平、社会文化观念、人口结构变化、国家政策等都会对法定结婚年龄产生影响。经济发展水平的提高,使得年轻人有更多机会接受教育和职业发展,从而推迟结婚和生育的年龄。

社会文化观念的转变也对法定结婚年龄产生影响。随着人们对婚姻和家庭观念的改变,越来越多的年轻人选择晚婚晚育,甚至不婚不育。国家政策也对法定结婚年龄产生影响。例如,国家鼓励生育政策的出台,可能会对法定结婚年龄产生影响。

未来,法定结婚年龄可能会继续保持现状,但也可能根据社会发展和人口结构变化进行调整。例如,如果人口老龄化加剧,国家可能会考虑适度降低法定结婚年龄,以鼓励生育。当然,任何调整都必须经过充分的论证和社会讨论,以确保政策的科学性和合理性。根据相关人口预测报告,未来中国人口结构将面临重大变化。

对最新法定结婚年龄的几点思考

- 法定结婚年龄的设定应兼顾个人自主性和社会稳定性。

- 需加强对婚姻家庭教育的重视,引导青年树立正确的婚姻观和家庭观。

- 完善社会保障体系,为晚婚晚育家庭提供更多支持和帮助。

- 积极应对人口老龄化挑战,促进人口结构协调发展。

- 鼓励科学婚恋观,避免盲目跟风,重视婚姻家庭的质量。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1