本文探讨了新疆地震的最新动态,从历史回顾、风险评估、灾害预警、灾后重建以及未来发展趋势等多个角度,深入分析了新疆地震的复杂性及防震减灾的挑战。文章指出,新疆地震监测预警技术不断提升,但仍面临诸多挑战,未来需要加强科技创新,提升预警准确性,完善应急救援体系,提高公众安全意识,才能有效降低地震灾害的影响,保障人民生命财产安全。 新疆地震防震减灾需要长期战略规划,多方合作才能实现有效防范。

新疆地震活动的历史回顾与现状分析

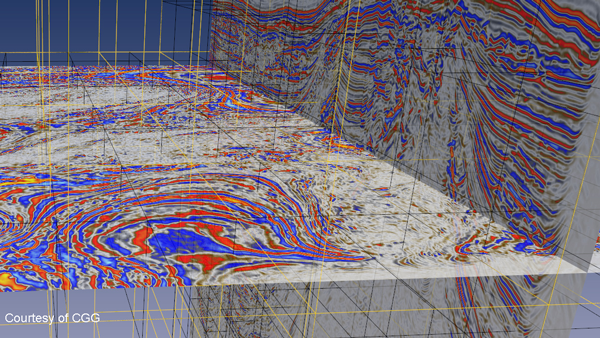

新疆地处欧亚板块、印度板块和阿拉伯板块交汇地带,地质构造复杂,地震活动频繁。历史上,新疆发生过多次大地震,例如1902年的焉耆地震、1951年的库车地震等,造成了巨大的经济损失和人员伤亡。

近年来,新疆地震监测预警技术不断提升,地震监测网络日趋完善,为及时预警和灾后救援提供了有力保障。但由于新疆地域辽阔、地质条件复杂,地震灾害的监测与预测仍然面临诸多挑战。例如,部分地区地震监测站点密度不足,数据传输存在瓶颈,这都影响了地震预警的准确性和时效性。

根据公开资料显示,新疆地区地震活动具有明显的时空分布特征,某些断裂带地震活动较为活跃。未来,需要加强对这些活跃断裂带的监测力度,并不断提升地震预警技术的准确性和可靠性,才能更好地应对地震灾害。

此外,还需关注地震对当地社会经济发展的影响。历史上,地震造成的基础设施破坏以及社会经济停滞,都需通过完善的灾后重建机制和经济发展规划加以克服。

新疆地震风险评估与灾害预警机制

对新疆地震风险进行科学评估,是制定有效防震减灾策略的关键。这需要充分考虑新疆的地质构造、地震活动历史、人口分布、基础设施建设等多种因素。

目前,新疆已建立了较为完善的地震监测预警体系,能够对地震发生进行实时监测和预警。但由于地震的不可预测性,以及新疆地域辽阔、地形复杂等因素,地震预警的准确性和覆盖范围仍然有待提高。

提高地震预警的准确性和覆盖范围,需要提升地震监测技术的水平,增加地震监测站点的密度,完善数据传输系统,并改进地震预警算法。同时,需要加强地震科普宣传教育,提高公众的地震安全意识,增强自救互救能力。

一些专家建议,新疆可以借鉴国际先进经验,发展基于人工智能的地震预警技术,提高预警的效率和准确性。并建立多部门联动的应急救援机制,确保在发生地震后能够快速、高效地开展救援工作。

新疆地震灾后重建与经济恢复策略

地震灾害发生后,灾后重建和经济恢复是至关重要的工作。新疆地震灾后重建需要考虑当地独特的地理环境、经济发展水平和文化特色,制定科学合理的重建规划,避免重建工作中出现新的问题。

灾后重建应遵循可持续发展的原则,注重环保和节能,提高建筑物的抗震能力,并加强基础设施建设。同时,需要加强对受灾群众的心理疏导和生活保障,帮助他们尽快恢复正常生活。

此外,新疆需要建立健全的防震减灾法律法规体系,完善地震保险制度,为地震灾害造成的损失提供经济保障,从而减轻地震对经济发展的冲击。政府部门及相关研究机构应加大对地震灾害经济损失评估的研究力度,为制定更有效的防震减灾政策提供依据。

经济恢复同样依赖于合理的经济政策,这需要政府引导投资,刺激经济增长,帮助企业复产复工,创造就业机会,增强当地经济的抗风险能力。

未来新疆防震减灾技术及发展趋势

未来,新疆防震减灾工作需要进一步提升科技水平,加强国际合作,借鉴国内外先进经验,发展更加先进的地震监测预警技术,例如发展基于人工智能的地震预警技术,提高预警的准确性和效率。

同时,需要加强地震科普宣传,提高公众的地震安全意识和自救互救能力,开展多种形式的地震应急演练,提高应对地震灾害的能力。

此外,还需要加强地震研究,深入研究新疆的地质构造,地震活动规律,提高地震预报的准确性,为防震减灾提供科学依据。

值得一提的是,未来防震减灾工作应更加注重科技的创新与应用,将地震监测预警系统与其他信息化系统相结合,例如将地震预警信息与交通运输系统、通信系统、电力系统等相结合,以最大限度地降低地震造成的损失。

总结:新疆地震防灾减灾的长期战略

总而言之,新疆地震防灾减灾是一项长期而复杂的任务,需要政府、科研机构、社会各界共同努力,从地震监测预警、风险评估、灾后重建等多个方面采取有效措施,才能有效降低地震灾害的损失,保障人民群众生命财产安全。

未来,新疆需要进一步加强地震监测预警能力建设,提升地震预报的准确率,完善地震应急救援体系,提高公众的地震安全意识和自救互救能力,并结合新疆独特的地理环境和经济社会发展特点,制定更科学、更有效的防震减灾战略。只有这样,才能有效保障新疆的社会稳定和经济发展。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1