分级诊疗制度的推进,关键在于如何实现“小病在基层”。本文从基层医疗服务能力提升、医联体建设、信息化建设和医保政策完善四个方面入手,深入分析了实现‘小病在基层’的路径和挑战,并对未来发展趋势进行了展望。文章指出,提升基层医疗服务能力、构建有效的医联体机制、加强信息化建设和完善医保政策,对于实现‘小病在基层’至关重要,需要政府、医疗机构和患者共同努力,最终构建更加完善的分级诊疗体系,让老百姓享受到更便捷、优质和公平的医疗服务。

基层医疗服务能力的提升:夯实‘小病在基层’的基础

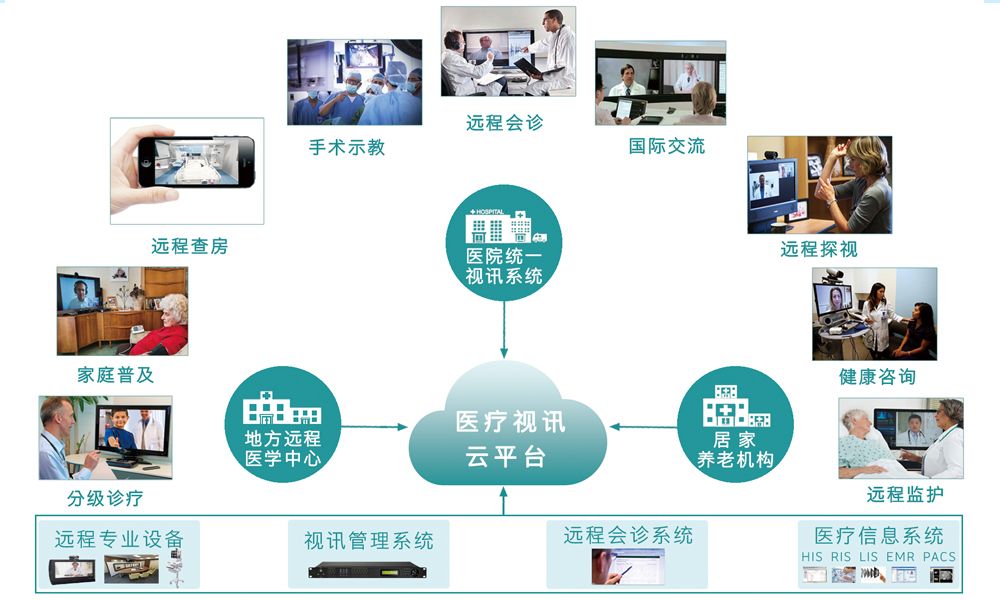

实现‘小病在基层’的关键在于提升基层医疗机构的服务能力。这包括加强基层医疗人才队伍建设,提高医生的诊疗水平和服务质量。例如,可以通过加强医务人员的继续教育培训,引进高层次医疗人才到基层工作,以及建立完善的激励机制,吸引更多人才投身基层医疗事业。此外,还需要改善基层医疗机构的硬件设施和设备条件,配备先进的医疗设备和信息化系统,提高诊断和治疗的准确性和效率。例如,一些地区已经开始探索远程医疗技术,通过视频会议和远程诊断系统,为基层医疗机构提供专家支持和指导。只有在基层医疗服务能力得到显著提升后,才能更好地承担起‘小病在基层’的重任。

据公开资料显示,近年来国家大力投入基层医疗卫生机构建设,各地也出台了不少政策措施,积极推动基层医疗服务能力的提升,但仍需持续努力。

医联体建设:构建分级诊疗的有效路径

医联体建设是分级诊疗制度的重要组成部分,也是实现‘小病在基层’的关键环节。通过建立紧密的医联体,可以实现医疗资源的有效整合和共享,提高基层医疗机构的服务能力,同时引导患者有序就诊。例如,大型医院可以定期派专家到基层医疗机构进行坐诊、查房和指导,帮助基层医生提高诊疗水平。基层医疗机构也可以将一些疑难病例转诊到上级医院,由专家进行诊治。此外,医联体还可以通过信息化系统,实现医疗数据的共享和互通,提高诊疗效率和协同性。

根据相关研究表明,医联体建设模式有效提升了基层医疗机构的服务水平,降低了患者转诊的比例,并提高了医疗资源的利用效率,有力地推动了分级诊疗制度的落地。

信息化建设:打通‘小病在基层’的信息通道

信息化建设是实现‘小病在基层’的重要支撑。通过建立完善的电子健康档案、远程医疗平台和医保支付系统,可以方便地实现患者信息的共享和互通,提高诊疗效率和服务质量。电子健康档案可以记录患者的病历、检查结果和用药情况等信息,方便医生进行诊断和治疗。远程医疗平台可以为基层医疗机构提供专家支持和指导,解决基层医疗资源不足的问题。医保支付系统可以简化医保报销流程,减轻患者的经济负担。

例如,一些地区已经开始推广使用电子健康档案和远程医疗平台,取得了显著成效,有效地提高了医疗服务效率和质量,让更多的小病能够在基层得到及时有效的诊治。

医保政策的完善:为‘小病在基层’提供有力保障

完善的医保政策是实现‘小病在基层’的重要保障。合理的医保报销政策可以鼓励患者到基层医疗机构就诊,减轻患者的经济负担。例如,可以提高基层医疗机构的医保报销比例,降低患者的就诊费用。此外,还可以探索一些新的医保支付方式,例如按人头付费或按病种付费,鼓励基层医疗机构提供优质的医疗服务。

权威机构指出,合理的医保政策能够有效引导患者就医行为,促进分级诊疗制度的实施,减少患者在三级医院的就诊压力。

展望:构建更加完善的分级诊疗体系

推动分级诊疗制度,实现‘小病在基层’是一个长期而复杂的过程,需要政府、医疗机构和患者共同努力。未来,需要进一步加强基层医疗机构建设,完善医联体机制,提升信息化水平,并优化医保政策,从而构建更加完善的分级诊疗体系。

同时,还需要加强公众宣传教育,提高公众对分级诊疗制度的认知和理解,鼓励患者积极参与到分级诊疗体系中来。只有这样,才能最终实现‘小病在基层’的目标,让老百姓能够享受到更加便捷、优质和公平的医疗服务。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1