今日地震引发广泛关注,本文分析了地震的震级、影响范围及灾后救援等方面,并展望了未来防震减灾技术和公众意识提升的重要性,强调加强地震监测预警系统建设、提高建筑抗震能力及普及地震安全知识的重要性,以有效应对地震灾害带来的挑战,减少损失。

今日地震:实时信息与震级分析

今日地震,牵动着无数人的心。获取准确及时的信息至关重要。根据国家地震台网的官方报告,我们需要关注地震发生的具体时间、地点以及震级。例如,如果某地发生里氏6.0级地震,我们需要迅速了解震中位置,判断其是否位于人口稠密地区。同时,要密切关注余震情况,因为余震往往会造成二次破坏。准确的震级信息对于评估地震造成的损失和制定救援方案至关重要。不同震级的后果差异巨大,例如,小震级的地震可能只会造成轻微的房屋震动,而大震级的地震则可能造成严重的建筑物倒塌和人员伤亡。

专业的地震监测机构会利用先进的仪器和技术,对地震进行实时监测和分析,并发布地震速报和预警信息。这些信息对于政府部门、救援队伍以及普通民众的应急反应都具有重要的指导意义。我们应该通过官方渠道获取信息,避免被谣言误导。

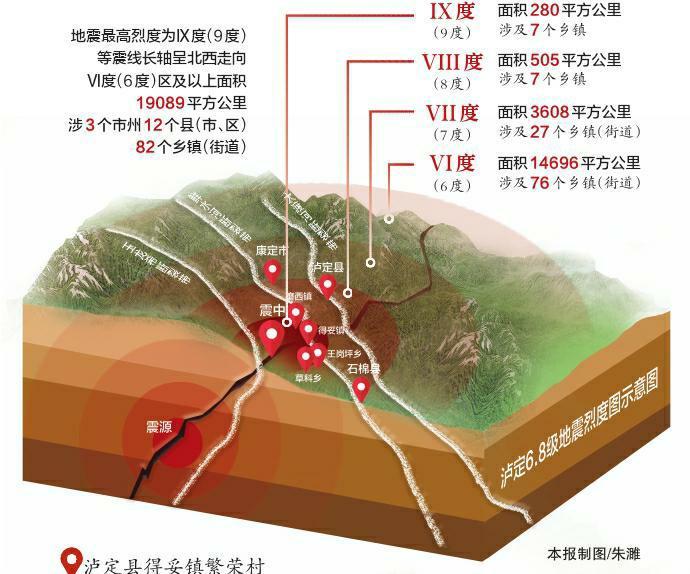

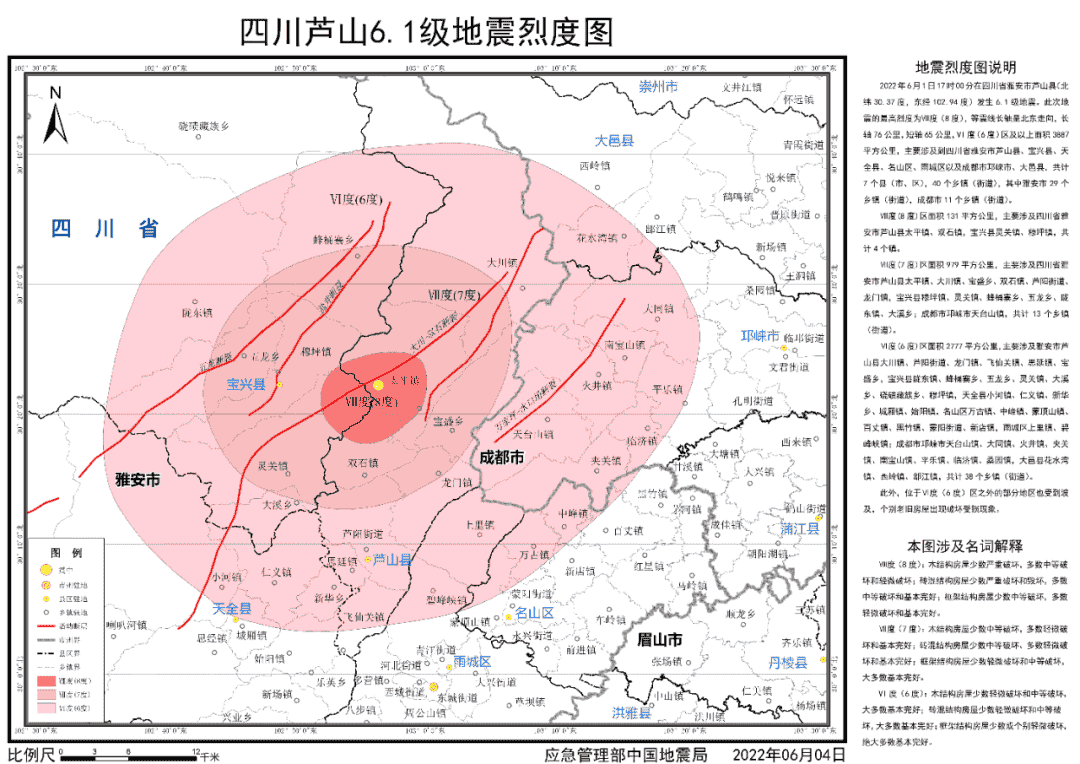

除了震级,我们还需要关注地震的烈度。地震烈度是衡量地震对地面和建筑物影响程度的指标。同一地震的不同地区,其烈度可能会有所不同,这取决于震源距离、地质条件等因素。了解烈度信息,可以帮助我们更准确地判断地震的危害程度。

地震影响:灾害评估与救援措施

地震发生后,会对社会经济和人民生活造成多种影响。首先,直接的破坏是房屋倒塌、道路中断、通讯瘫痪等,这些会造成人员伤亡和财产损失。其次,地震还会引发次生灾害,例如山体滑坡、泥石流等,这些次生灾害往往会加剧灾情的严重性。

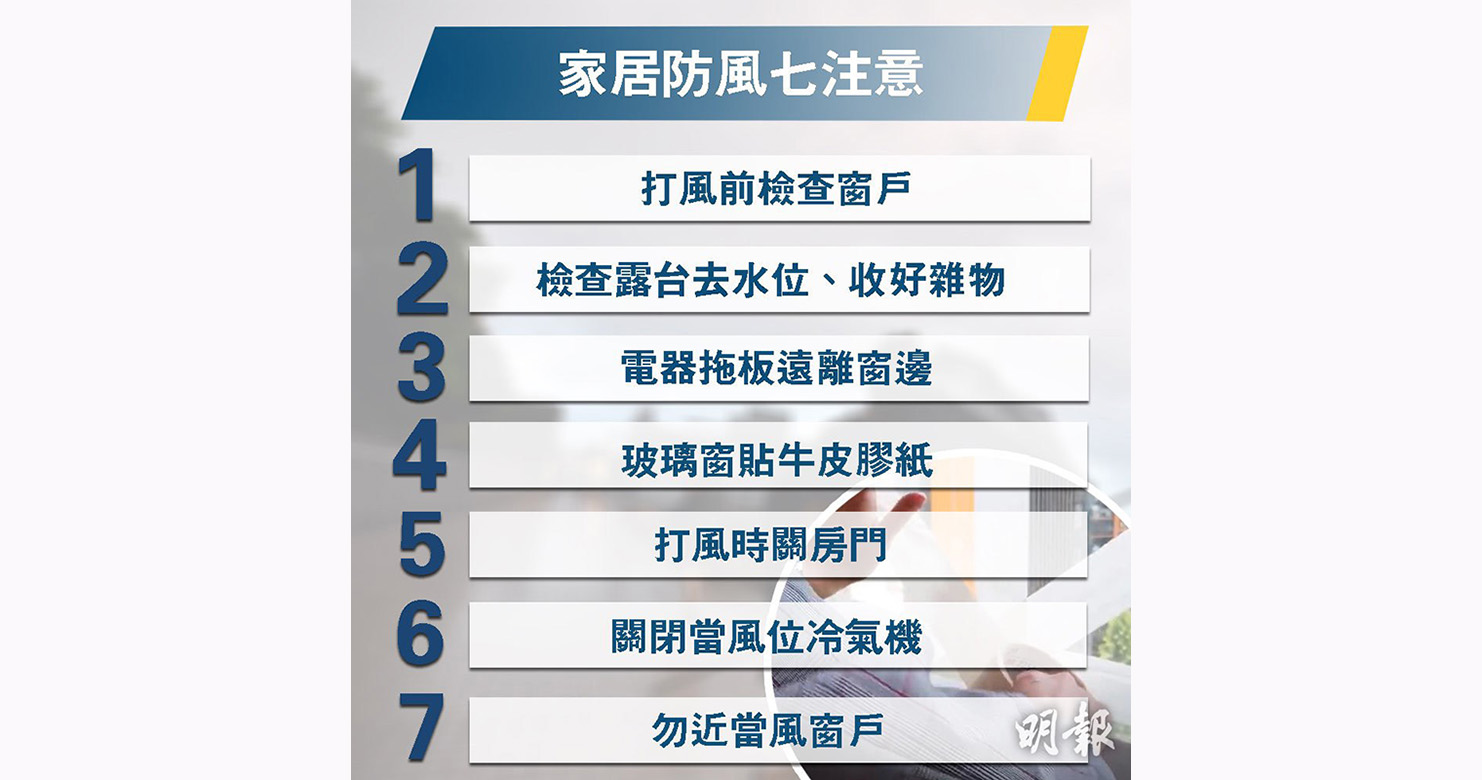

针对地震灾害,国家和地方政府会启动应急预案,组织开展人员搜救、医疗救治、灾后重建等工作。军民团结一心,共同抗灾,展现了中国人民的韧性和团结精神。同时,公众也需要提高自身的地震安全意识,学习必要的自救互救知识,例如如何紧急避险、如何使用逃生工具等。

例如,2008年汶川地震后,全国人民团结一心,开展了大规模的救援行动,展现了众志成城、战胜灾难的强大力量。在灾后重建中,政府也出台了许多政策措施,帮助灾区恢复生产生活秩序。这些经验教训,为日后的地震灾害防治提供了宝贵的借鉴。

未来展望:防震减灾技术的进步与公众意识的提升

- 加强地震监测预警系统建设,提高预警的准确性和及时性。

- 推进地震安全知识进校园、进社区,提高全民防震减灾意识。

- 加强地震工程技术研究,提高建筑物的抗震能力。

- 完善地震应急管理体系,提高灾害应急响应能力。

- 开展地震灾害风险评估,加强重点地区的地震灾害防治工作。

- 推动国际合作,共同应对地震灾害的全球性挑战。

地震与社会经济:影响与挑战

地震不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对社会经济产生重大影响。例如,地震会中断交通运输、影响生产经营、破坏基础设施,这些都会造成经济损失,影响社会稳定。

地震发生后,政府和社会需要投入大量资金用于灾后重建和社会恢复。为了减少地震灾害造成的经济损失,我们需要加强地震风险评估,制定完善的防震减灾规划,提高建筑物的抗震能力,并积极开展地震保险等工作。

历史上,多次大地震都给经济发展带来了巨大的挑战。例如,唐山大地震给当时的经济建设造成了巨大的损失。而通过灾后重建,我们积累了丰富的经验,为未来的经济发展提供了保障。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1