本文详细解读了今日地震最新消息,从全国地震监测报告出发,深入分析了地震发生机制、灾害影响及应对策略,并对未来地震预警技术发展趋势进行了展望。文章强调了加强地震监测预警系统建设、普及地震灾害知识以及完善应急救援体系的重要性,呼吁提高全民防震减灾意识,共同应对地震这一自然灾害,减少损失,保障人民生命安全。文章还特别关注了地震预警技术及风险防范措施等长尾关键词。

今日地震最新消息:全国地震监测报告

根据国家地震台网中心最新消息,截至目前,全国范围内未发生破坏性地震。然而,我们仍需关注地震监测信息,提高防震减灾意识。

根据中国地震局的官方数据,我国地震活动频繁,尤其在一些地震带地区,小规模地震时有发生。例如,近期在云南、四川等地区,都曾发生过一些震级较小的地震,虽然没有造成严重的人员伤亡和财产损失,但也提醒我们防震减灾的重要性。

这些小规模地震的发生,一方面可以视为地壳运动的正常表现,另一方面也为我们提供了宝贵的监测数据,有助于我们进一步了解地震的发生机制,提升地震预警的准确性和时效性。未来,通过对地震数据的持续分析和研究,我们有望在更精确的预测和预警方面取得突破。

此外,我们需要关注地震发生后的应急响应和救援工作。一旦发生地震,及时的救援和救治对减少人员伤亡至关重要。有效的灾后重建工作,也能帮助灾区人民尽快恢复正常生活,降低地震带来的负面影响。

地震发生机制及成因分析

地震的发生机制十分复杂,主要与地壳板块运动有关。地球内部的构造板块相互挤压、碰撞或分离,积累的能量一旦超过岩石的承受能力,就会以地震的形式释放出来。

例如,环太平洋地震带是全球地震活动最频繁的地区之一,该地区板块运动剧烈,地震频发。而我国地处欧亚板块、太平洋板块和印度洋板块的交界处,也属于地震多发区。

除了板块构造运动,其他地质构造活动,例如断层活动、火山喷发等,也可能诱发地震。这些因素共同作用,导致了地震的复杂性和不可预测性。

对于地震成因的深入研究,有助于我们更好地了解地震发生规律,从而提升地震预警的准确率。这需要我们加强地震监测力度,提高数据分析能力,并结合其他学科的知识和技术,对地震发生机制进行更深入的研究。

地震灾害的影响及社会经济损失

- 人员伤亡:地震可能造成大量人员伤亡,严重威胁人民生命安全。

- 财产损失:地震会造成房屋倒塌、基础设施损坏,带来巨大的经济损失。

- 社会影响:地震会造成社会恐慌、秩序混乱,影响社会稳定。

- 环境影响:地震可能引发山体滑坡、泥石流等次生灾害,对环境造成破坏。

- 心理影响:地震会给幸存者造成严重的心理创伤,需要进行心理疏导和康复治疗。

地震灾害的防治与应对策略

面对地震这一自然灾害,我们既要积极做好防震减灾工作,也要在灾难发生后迅速开展救援,最大程度地减少人员伤亡和财产损失。

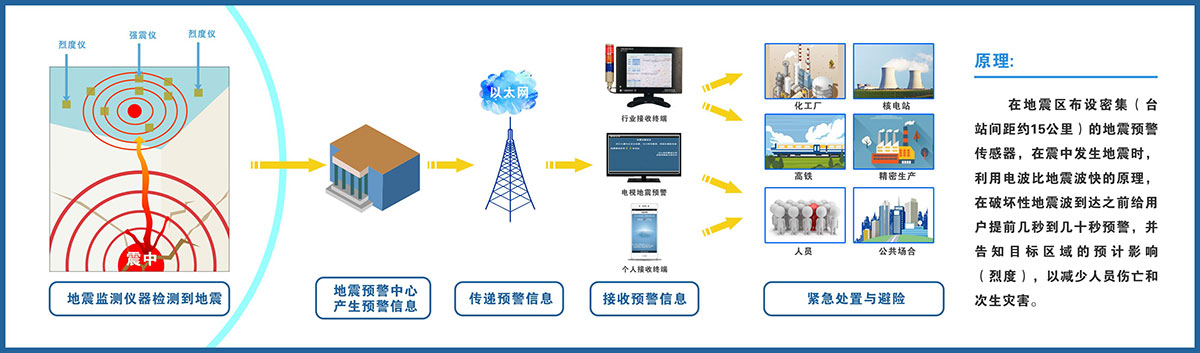

加强地震监测预警系统建设是关键,这需要持续投入资金和技术,提高地震预警的准确性和时效性,从而为人们提供更充足的应对时间。

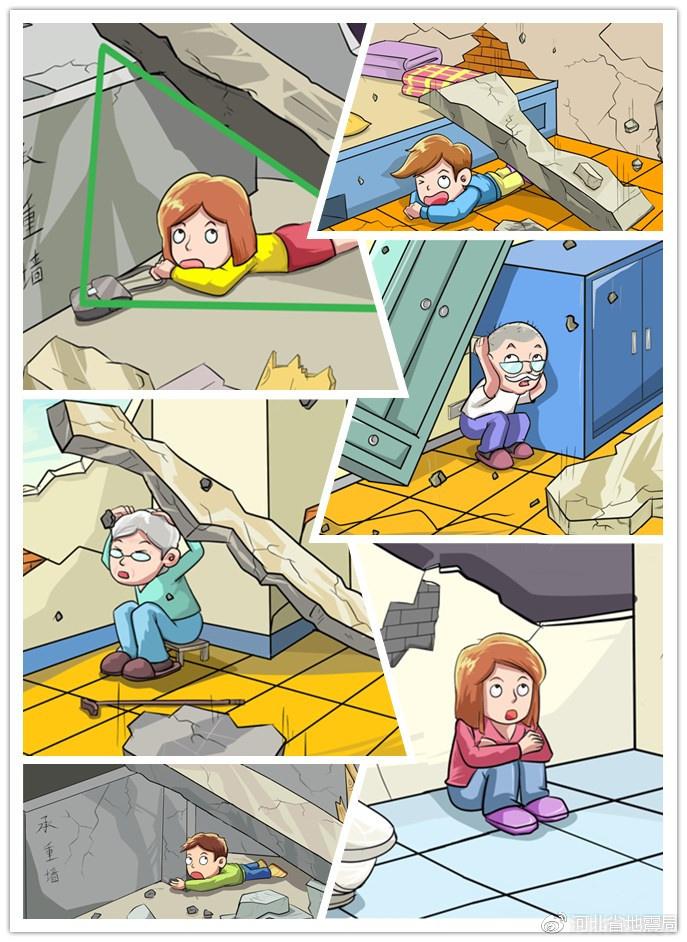

同时,普及地震灾害知识,提高全民防震减灾意识,也是至关重要的。通过开展地震科普教育,让更多的人掌握地震自救互救技能,才能在灾难发生时更好地保护自身安全。

此外,完善应急救援体系,加强救援队伍建设,配备先进的救援装备,也是地震灾害应对的关键。只有在预警、响应和救援方面形成一个有效的闭环,才能有效降低地震灾害造成的损失。

未来地震预警技术发展趋势展望

随着科技的进步,地震预警技术也在不断发展。未来,基于人工智能、大数据分析和物联网技术的地震预警系统,将会更加智能化、精准化和自动化。

例如,人工智能技术可以帮助我们从大量的历史地震数据中提取规律和特征,提高地震预测的准确率;而大数据分析则可以帮助我们更有效地处理海量的地震监测数据;物联网技术的应用则可以将各种传感器数据实时传输到地震监测中心,提高地震预警的时效性。

未来,基于这些先进技术的融合和创新,我们有望研发出更加精准的地震预警系统,从而更好地保障人民生命财产安全,将地震灾害带来的损失降到最低。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1